2025.09.20

残すは3週間余り。大混雑の大阪・関西万博、それでも行くべき理由とは?

残すところあと3週間余りの大阪・関西万博。すでに入場者は2000万人を超え、これからは駆け込み来場者も増えそうとのこと。まだ行ってないアナタ、もういいかなとか思ってませんか? いやいや行かないなんてもったいない。先日訪れた筆者がその理由をご説明します。

- CREDIT :

文/森本 泉(Web LEON)

大阪・関西万博に今からでもぜひ行くべき理由とは?

そしてこの巨大リングの上を散歩すればよくわかるのですが、万博の面白さとは建築物の面白さであるということ。普段都会で見るのは無駄のない直線的で機能的なビルばかり。でもここに集まっているのは、その真逆。いわば無駄に溢れた建物たち。

今回はそんな刺激に満ちた会場の中から、筆者が訪れたいくつかのパビリオンをご紹介しましょう。

大地から天空に伸びたナツメヤシの巨大柱群が圧巻のUAE館

そのテーマは「大地から天空へ」。ガラス張りの巨大な建物の内部には高さ最大16mというナツメヤシの柱が90本立ち並ぶ圧巻の空間があります。大地に根を張り、天空へと伸びるナツメヤシは、UAEの人々の精神を象徴する証だそうで、その廃材を束ね日本の匠の木工技術と融合させることで、革新的な建築デザインを実現したとのこと。

▲ ヤシの葉から作る伝統技術(コース)で器⽤に編まれた⾼さ6m、製作に4カ⽉を要したロケット。©UAE pavilion

▲ 伝統と先端技術を融合し、グローバルな課題解決に挑むUAEのキーパーソンを紹介。©UAE pavilion

▲ ⽺⽑から⽷を紡いで作る伝統織物技術「サドゥ」のインスタレーション。©UAE pavilion

▲ 中東の男性たちはかつて鉄と象牙で作られたハンジャル(湾曲した短剣)を腰に携えていた。©UAE pavilion

▲ 3⾯の丸いスクリーンでは、UAEの人々の⽇常生活が映し出されている。©UAE pavilion

▲ ヤシの葉から作る伝統技術(コース)で器⽤に編まれた⾼さ6m、製作に4カ⽉を要したロケット。©UAE pavilion

▲ 伝統と先端技術を融合し、グローバルな課題解決に挑むUAEのキーパーソンを紹介。©UAE pavilion

▲ ⽺⽑から⽷を紡いで作る伝統織物技術「サドゥ」のインスタレーション。©UAE pavilion

▲ 中東の男性たちはかつて鉄と象牙で作られたハンジャル(湾曲した短剣)を腰に携えていた。©UAE pavilion

▲ 3⾯の丸いスクリーンでは、UAEの人々の⽇常生活が映し出されている。©UAE pavilion

ポップなアート展示で死と再生の物語を表現したブラジル館

建物全体を覆ったロープが風に揺れる姿が美しいポルトガル館

設計者は隈 研吾氏。「大航海時代の帆船の重要な道具のひとつであったロープを用いて、海という自然自体を身体感覚として実感できるような場所を作ることを思いついた」そうで、ロープが風に揺れ、時に細かく振動することで、波動、振動の集積体である海という場所をそこに生成させたのだそうです。いやぁ建築家の発想って凄いし、それを実現してしまう技術力も頼もしいですね。

▲ 金網から吊るされたロープは自在にうごめく。隈研吾さんは「ポルトガル館はコンクリートと鉄による重たいカタマリとしての建築にかわる、生き物のように自由で軽やかな建築である」と言っている。©aicep Portugal Global

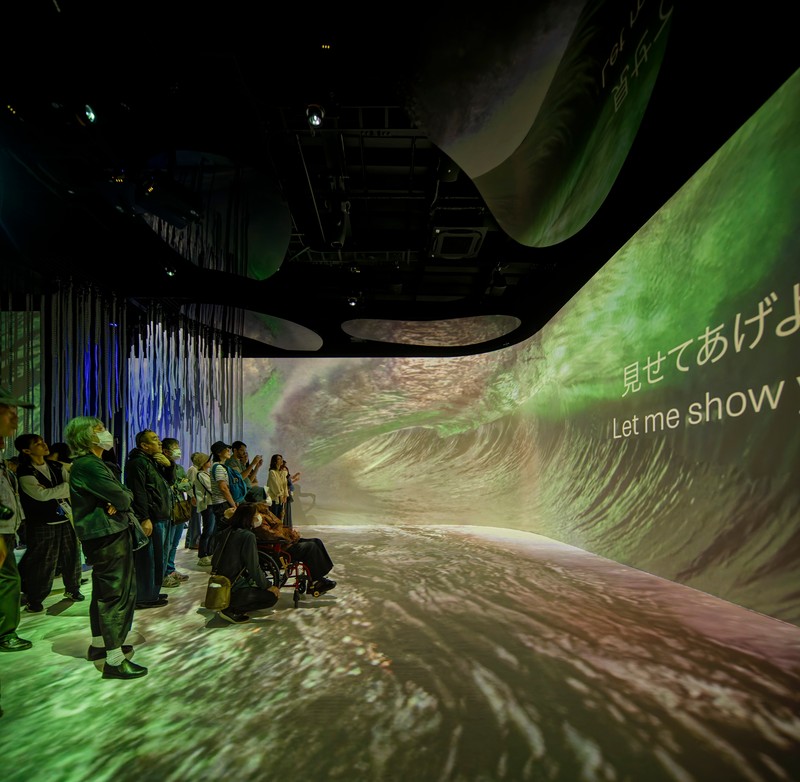

▲ 「海洋:青の対話」のテーマどおり人類と海洋が持続的に共存するビジョンを伝える5分ほどの映像アート作品が流されている。©Fernando_Guerra-12

▲ 金網から吊るされたロープは自在にうごめく。隈研吾さんは「ポルトガル館はコンクリートと鉄による重たいカタマリとしての建築にかわる、生き物のように自由で軽やかな建築である」と言っている。©aicep Portugal Global

▲ 「海洋:青の対話」のテーマどおり人類と海洋が持続的に共存するビジョンを伝える5分ほどの映像アート作品が流されている。©Fernando_Guerra-12

ハイジとともに最新テクノロジーで遊べるスイス館

アフリカの最前線がわかるアンゴラ館と岩塩の迷宮パキスタン館

他にはレストラン「イムボンデイロ」でアンゴラ人のシェフオクタヴィオ・ネト氏が腕を振るう本場の郷土料理が楽しめるほか、併設のステージでは、アンゴラのミュージシャンたちによるメチャクチャ元気なライブ演奏があり、歌にダンスにとまさにアンゴラの文化を五感で楽しめる空間となっています。

▲ 「健康のための教育」をテーマに、マラリアに苦しんだ幼少期の経験をきっかけに医療従事者を志す少女の物語が描かれる。©ANGOLA pavilion

▲ アンゴラからOctávio Neto(オクタヴィオ・ネト)シェフが来日し、日本ではまだ馴染みの少ないアンゴラ料理を提供している。©ANGOLA pavilion

▲ 「健康のための教育」をテーマに、マラリアに苦しんだ幼少期の経験をきっかけに医療従事者を志す少女の物語が描かれる。©ANGOLA pavilion

▲ アンゴラからOctávio Neto(オクタヴィオ・ネト)シェフが来日し、日本ではまだ馴染みの少ないアンゴラ料理を提供している。©ANGOLA pavilion

マジメにバカする楽しみを味わえるのが万博⁉

それとともに感じたのは「学ぶって楽しい」ということ。本を読んだり授業を聞いたりということだけでなく、目や耳はもちろん、身体全体を使ってさまざまなものを感じ、自分になじみのなかった情報を取り入れることの心地よさ。心も体も急速にリフレッシュされていくように感じました。