2017.06.29

オトナの教養をみせるなら、古式ゆかしい「伝統花火」へ

- CREDIT :

監修・写真/冴木一馬(ハナビスト) 文/編集部

夏の風物詩ともいえる花火大会。ど派手な打ち上げ花火に心躍る感覚は、やっぱりいいものです。ですが、日本にはもうひとつ、「伝統花火」と呼ばれる世界があるのをご存じですか?

じつは江戸時代、日本全国に広まった花火は五穀豊穣を祈念した「奉納花火」というかたちが主流だったそうなのです。

洪水や干ばつ、疫病などの災いが村に降りかからないよう、鎮守様に祈るのが祭りですが、そのなかで花火は奉納の品として大事なポジションをしめていきました。その担い手は主に農民たちで、自らが氏子となって花火を作っていたそう。もちろん今では法律的にそうはいかないので、地元の花火師が作っています。

さて、その「伝統花火」。年々減少はしていますが、じつはまだ各地に残っていて、そこで見られる花火は、まさに当時のまま。つまり、江戸時代に使われていたものに近い、日本古来の花火を見ることができるのです。

というわけで、ラグジュアリーホテルからの花火鑑賞にもちょっと飽きたな、なんてお方には、ぜひ、この風情あふれる「伝統花火」をオススメしたい次第。その意外なチョイスにオトナな知性を感じてもらえるかも?

日本でいまも見られる「伝統花火」はこの4種

人が手でもって火花を振りまく!「手筒花火」

花火発祥の地、三河地方に伝わる「伝統花火」が手筒花火(てづつはなび)です。これは駿府城で家康が花火を初めて見た時に、傍らで見ていた三河の鉄砲隊が技術を持ち帰り始まったとされています。

竹筒に火薬を詰め、人が抱えて噴き出すもので、降りそそぐ火の粉を浴びながら、筒を持つ姿はかなりワイルド!

宵闇に浮かび上がる幻想的な「仕掛け花火」

現代の仕掛け花火は、カタチや文字をランスと呼ばれる筒状のもので作り、それを燃やす、というもの。ですが、江戸時代にこのランスはなかったそうで、当時は硫黄をメインにした火薬とミョウバンを混ぜて練り薬にして木の枝や板などに絵を描いたそうです。

その輝きは非常に弱く暗いのですが、それがとても幻想的。現在では滋賀県と福岡県の二カ所でのみ見られるので、ぜひ行ってみてください!

ロープを高速で移動する花火が圧巻!の「綱火(つなび)」

綱火とは、その呼び名のとおり、ロープを伝って花火が突き進むもの。竹筒に黒色火薬を詰め、ロープにつなぎ点火。火薬の噴射でロープを伝ってロケットのように移動します。こちらも三河地方に多く見られますが、長野県や茨城県などでも見られます。特に茨城県では手作り人形に花火を仕掛け、ロープを這わせ、物語を演じたりするところもあります。

元祖打ち上げ花火は昼と夜で呼び名がちがう? 「龍勢(流星)りゅうせい」

龍勢は現代でいうところのロケット花火。柄を付けた竹筒に黒色火薬を詰め、上空に飛ばします。打ち上げ花火の原型といえるもので、地域によっては昼に打ち上げるものを「龍勢」といい、夜に打ち上げると「流星」と呼び分けています。昭和の初めごろまで伝統花火のある地域では、ほとんど打ち上げられていましたが、事故が頻発したため最近ではあまり見られなくなってしまいました。現在では茨城県、埼玉県、静岡県、滋賀県の6カ所のみで見ることができます。

なぜか各地に花火文化があるわけで

歴史の記事でもふれましたが、江戸時代に火薬の取り扱いが許されていたのは、徳川家の親藩や雄藩に限られていました。なのに、各地に「伝統花火」のカルチャーがあるというも、時代のおおらかさを感じさせるひとつのエピソード。

そんな小話もはさみつつ、ゆるりとふらりと出かけてみるのが、ちょうどいいかと!

● 冴木一馬

写真家。世界を股にかけ花火を撮り続けて30年。撮影だけでなく、花火の歴史や民俗文化をも調査・研究し、花火のことならなんでもござれ、花火師の資格まで有する日本唯一の“ハナビスト”。山形県出身。http://www.saekikazuma.com/

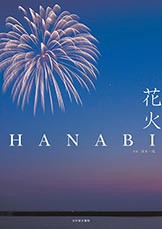

写真集『花火』光村推古書院刊

写真集『花火』光村推古書院刊

ワンシャッター、多重露出をおこなわず、花火本来の姿をとらえることにこだわりぬいたハナビスト冴木一馬による花火写真集。