2020.09.13

ままならない仕事人生との上手な付き合い方

仕事ができる人は知っている。なぜ「常に明るく元気でいる必要はない」のか?

多くの人にとって仕事は生活の中心だけれども、当然のことながら誰しも常に満足いく成果を出せるわけではない。その結果に一喜一憂したりストレスを抱えて不安な暮らしを送ることなく、自分の仕事生活を上手にコントロールしてのびのび働くにはどんなことが大切なのだろう。

- CREDIT :

文/リズ・フォスリエン(コンサルタント)、モリー・ウェスト・ダフィー(組織デザイナー) イラスト/リズ・フォスリエン

わたしたちは、自分の「感情」の部分で、どのように仕事と向き合うべきなのでしょう。セールスフォース、アーンスト・アンド・ヤング、スタンフォード大学d. schoolで職場環境改善に取り組むリズと、IDEOの組織デザイナーを経験し、グーグル、リンクトイン、スラックなどをクライアントとしてコンサルティングを行うモリーの2人による著書『のびのび働く技術』から、一部を抜粋してご紹介します。

期待と実際に抱く感情との間にあるズレ

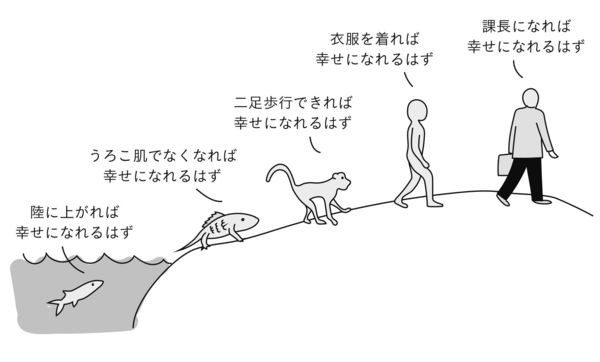

でもほとんどの場合、実際に手にしたときの高揚感は期待したほど強くなく、持続もしません。未来のできごとに対して自分がどう感じるかの予測と、実際に抱く感情との間にはずれがあり、「インパクトバイアス」と呼ばれています。このずれが「誤った希望」を抱かせてしまうのです。つまり、実際にはそこまで幸福感をもたらさないものを手に入れるために必死になってしまうわけです。

目標をもつのはいいことですし、昇給も昇進もそのときは達成感があるでしょう。でも昇進して望んだ地位につけばあとはめでたく幸せに暮らしました、とはならないのが普通です。「輝く未来」をめざして無残な現在を正当化するという悪しき習慣をやめてみましょう。

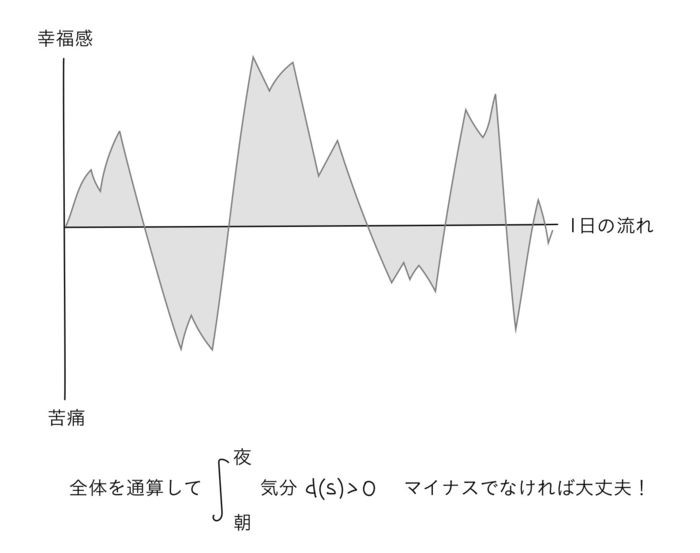

心理学者のドナルド・キャンベルは「幸福そのものを追い求めれば不幸な人生になる」と言っています。不変の幸福など手に入りません(少なくとも個人的には経験したことがありません)。私たちが通常「うれしい」「幸せだ」と感じるのは、それまでなかった何かが手に入ったとき、あるいはまわりの人より何かが少しだけうまくいっているときです。

しかし、どちらの状態も永遠に続くわけではありません。これに対し、満足した状態は感情面でより安定しています。満足度の高い人は、人生の浮き沈みを救いのある話として組み立てます。大変な経験もしたけれど、最終的にはよい結果になった、ととらえるのです。

では、完璧とはいえない仕事生活において、満足度を高めるにはどうすればいいのでしょうか。ここからは、とりあえず気分よくいるための心得をみていきます。

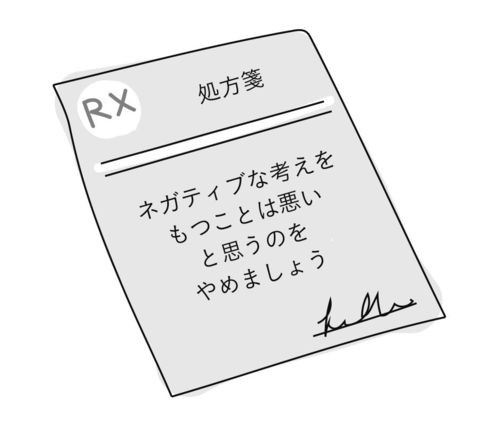

ネガティブな感情を悪と考えるのをやめる

とはいえ、ときにつまずきながらも、たとえ気乗りしなくても、必要なときはしっかり責任を果たすのが仕事というものです。だからつねに明るく元気でいられなくても、自分を責めるのはやめましょう。「苦しいときも笑って耐える」とはよく言われますが、これを進化させて「ときには耐えなくてはいけないかもしれないが、無理に笑う必要はない」と考えるのです。

悲しみや落胆、怒りなどを封じこめようとすると、よけいにそうした気持ちが強まったりするものです。ある調査で「いま抱いているような気持ちは本当は抱くべきではない、と感じることがある」などの設問にどれだけそう思うかを答えてもらったところ、ネガティブな気持ちになるのはよくないと考える人のほうが、そのままの自分を受け入れている人よりも心身の健康度が低い(ウェルビーイング度が低い)ことがわかっています。

この調査を行ったトロント大学准教授のブレット・フォードは「何かに対してネガティブな反応を自分の感情が示したとき、それをどう受け止めるかは非常に大事です。こうした感情に善悪のレッテルを貼ったり、ネガティブな感情を変えようとしたりせずにそのまま受け入れる人は、ストレスにもよりうまく対応しています」と説明します。

心理学の世界では、「戦略的楽観主義」と「防衛的悲観主義」という分類があります。戦略的楽観主義の人はうまくいった場合を思い描き、それを実現させようと努めます。対して防衛的悲観主義の人は、失敗した場合のことを考え、そうならないように努力します。複数の研究によると、どちらも同じように成果を出せることがわかっています。ただし、防衛的悲観主義の人に無理やり前向きになってもらった場合だけは例外でした。

もう1つ、「再評価」と呼ばれる方法があります。ストレスや不安を感じると、心拍数が増える、ストレスホルモンのレベルが高まるといった変化が起きます。こうした身体的な変化は、興奮したときに起きる変化とほぼ同じです。

ハーバード・ビジネス・スクールのアリソン・ウッド・ブルックスは、この点をうまく利用して、ストレスを「わくわくしている」ととらえ直すと(声に出して「私はわくわくしている」と言ってみるなど)よい成果を出せることを突き止めました。心理学者ウィリアム・ジェームズは「ストレスに対抗する最大の武器は、別の思考を選択する能力である」と述べています。

すべきことは何かを明確にする

職場で心もとない気持ちを抱えていると、自分がいなくてもいい人間に思え、仕事に対する不安が募ります。遅くまでオフィスに残ってできるだけのことをしようとするものの、達成感も感じなければほっと安堵することもありません。カリフォルニア大学バークレー校のモーテン・ハンセンが行った調査によると、上司からの指示が不十分なせいで業務に集中できないことがよくあると答えた人は4人に1人にのぼっています。

「しかるべき適切な仕事に取り組むことは、献身的に働くよりもおそらく大切」フリッカーの共同創業者、カテリーナ・フェイクはそう述べています。

「仕事ができない人」と思われないようにしながら、上司に意向をたずねるにはどうすればいいでしょうか。新製品発表のメールと報告書のドラフトのどちらが急ぎなのか判断がつかない場合、わからなくて困っているとただ上司にぶつけるのはよくありません。

まずは抱えている大きな案件をリストにして、優先順位をつけます。それを上司に見せ、「今週はこの仕事をします。優先順位を変えたほうがいいものはありますか」のように確認する形をとると効果的です(管理職としては、部下との1on1ミーティングや打ち合わせの最後に「今日確認したいことは全部クリアになりましたか?」のように聞くと完璧です)。

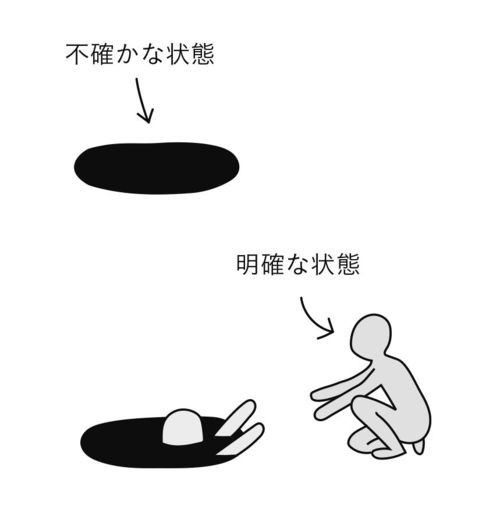

不確かな状態を避けるためのもう1つの方法がこちら。何か頼まれたら、「いつまでに必要か」を必ず確かめることです。そしてやるべき仕事のリストを作り、書きこんでいくタスクはそれぞれ明確にし、終われば消していけるようにします。例えば「プレゼンを終わらせる」ではあいまいです。「プレゼンの導入部分を完成させる」のように具体的に書きましょう。

コントロールできないことについて悩まない

「メールの返信がこない」「締切が迫っている仕事がある」など、ストレスや心配の原因が自分の力で対処できることであれば、原因になっている懸念事項を自分でどうにかして片付けるのが一番いいわけです。画家で作家のウォルター・アンダーソンも「行動を起こすことが何より早く不安を小さくしてくれる」と言っています。

心理学者のニック・ウィグノールは毎日、5分から15分かけて、気になっている件を全部書き出すそうです。全部書いたら、3つのカテゴリーにわけます。まず、仮定に基づく心配ごとではない、実行可能な件。2つ目は今日か明日じゅうに片づけるべき急ぎの件。そして3つ目が自分でなんとかできる件。「来週の大事なクライアントとの会議の前に体調をくずしたらどうしよう」など、起きるかどうかわからないことはわざわざ心配しません。挙げていくのは「Aさんのメールにまだ返信していない」のように具体的な件です。

それから各項目を解消するために次にとるアクション(「明日朝9時にAさんのメールに返信する」)を設定していきます。

自分でもつかみどころのない問題であっても、多くの具体的な対象法や、解決策が存在しています。適切な対応を学べば、オフィスにいても、自宅での仕事中でもつねにそばにある、自分の「感情」にかかわるモヤモヤを解消し「のびのび働く」ことができるのかもしれません。

「のびのび働く技術」

リズ・フォスリエン, モリー・ウェスト・ダフィー著。仕事がうまくいくカギは、感情の扱いかたにあった! 全員がもっとも力を発揮できる職場環境づくりが専門のリズと、デザイン思考の総本山、IDEO出身のモリーのふたりが考える、オフィスでも、リモートワークで自宅にいても、休暇中でも守るべき「7つのルール」とは? クスリと笑えるイラスト多数。 早川書房刊、本体2100円+税