2025.11.23

知る人ぞ知る、日本産のライトウェイトスポーツカー「VEMAC RD200」に乗った!

1981年に設立されたエンジニアリング企業「東京R&D」が手がけるスポーツカーVEMACをご存知だろうか? 著者も初試乗となった、国産ライトウェイトスポーツカーの魅力とは!?

- CREDIT :

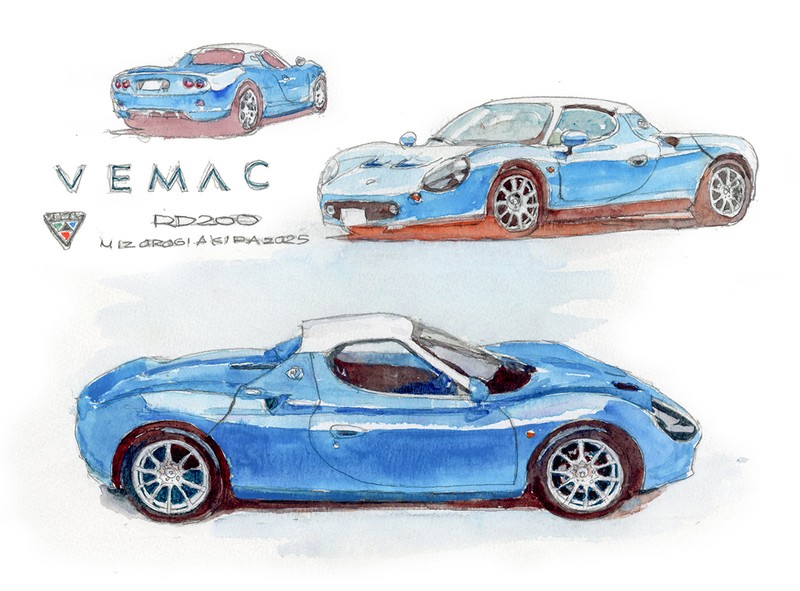

イラスト/溝呂木 陽

岡崎宏司の「クルマ備忘録」連載 第271回

「VEMAC RD200」という、スペシャルなスポーツカーに乗りました‼

創立者は入交昭廣。60年代半ばからおおよそ10年間近く、埼玉県和光市の本田技術研究所で車体強度関係と操縦性安定性の基礎研究に取り組み、加えて、F1活動にも力を注いだ。

その後、レースファンなら誰もがその名を知る著名なレーシングカー設計者、小野昌朗にバトンは渡され、念願のスポーツカーのプロジェクトが始まることになる。

また、クルマ好きの集団とも言える東京R&Dの中では、当初から、「60年代のスポーツレーシングカーを思い起こさせるライトウェイトスポーツカー」が作れないものか、、といった夢を抱く人が多かった。

それも、「絶対的速さではなく、コントロールのしやすさを重視する」こと、「空力がクルマを醜くする寸前の機能と美の両立を追求する」ことが、重要な訴求点として挙げられていたのは、注目すべき点だ。

そして、その夢を実現させるべく動き出すのだが、以前から交流があり、同様の方向性と夢を持った英国とアメリカのエンジニアリング企業から、開発、生産、資本部門等のエキスパートたちが集まった。

ちなみに、「VEMAC」という車名は、開発に関わった主要人物の頭文字を組み合わせたものと聞いている。

多くのクルマを乗りに、60年近く世界を駆け回っていた僕が、地元日本生まれの「スペシャルなスポーツカー」に興味を抱かず、一度も乗っていなかったのは恥ずかしい。

今回東京R&Dを訪ね「RD200」に乗ったのも、長年某メーカーのデザイナーを務め、東京R&Dとも浅からぬ関係があった知人の勧めと、手引きがあったからだ。

だが、遅きに失しても、その会社を訪ね、貴重な話を聞かせていただき、実車のステアリングまで握らせていただけたのだから、ツイテいたとしか言いようがない。

さて、実車の話に移ろう。東京R&Dに着くと、第1号車の「RD180」、そして、その進化モデルである「RD200」の2モデルが迎えてくれた。ともにボディはファイバーグラス製。

サスペンションも4輪ダブルウィッシュボーンで、ブレーキは4輪ベンチレーテッドディスク。「一般路も走れるレーシングカー」と呼ばれるのも当然だ。

2ℓエンジンの出力は220ps/8000rpm。「RD200」の重量は900kg程度なので、馬力当たり重量は4,1kg/psでしかない。

「RD180」「RD200」ともにホンダの4気筒エンジンを搭載しているわけだが、大きな違いは、前者が「縦置き」なのに対して、後者は「横置き」に積まれている点だ。

当然縦置きが理想だが、どうしても無理だったようだ。加えて、レーシングカーではなくスポーツカーなので、妥協の余地があったということなのだろう。

インテグラRの2ℓエンジンは市販状態のままで使われているが、低速でもスムースでトルクもある。なので、街を走っているときはほとんど1000回転プラスから2500回転辺りまでで用は足りてしまう。

そして前述のように、車重も900kg程度と軽い。インテグラRの1180kgに対して280kgも軽いのだ。

それでも十分楽しめたのは、やはり「人馬一体」感が高く、速度を上げずとも、「やってる感!」が強く実感できたからだろう。

6速MTは中央ではなく、レーシングカーのように右側サイドシル上に位置する。操作力も軽いし、シフトストロークも短い。

このテのシフト操作は久しぶりだった。なので、戸惑わないか少し不安だった。でも、すぐ馴染めたし、刺激的だし、楽しかった。

クラッチは重くストロークも短め。なので、最初の操作では少し緊張したが、ほんの数回の操作でコツは掴めた。とにかく、走り出す前は難しそうに感じたのだが、走り出すと難しくないし、とても楽しい。

クルマ好きの作ったクルマ、クルマ好きのあれこれをよく知る人の作ったクルマ、、そんな印象がストレートに伝わってきた。

パワーアシストのないステアリングのクルマを運転したのも久しぶりだったが、これも難なくクリアできた。

狭い場所での車庫入れ辺りは辛いだろうが、少しでもスペースに余裕があれば大丈夫だ。

機会があれば、芦ノ湖スカイラインででも飛ばしてみたいものだ。きっと、ハッピーな経験になるだろう。

「VEMAC RD200」でいちばん大変だったのは「超のつく低さの」コクピットへの乗り降り。RD200の全高は1180mmしかない。

全高の低さというと、すぐアルピーヌA110を思い出すが、あのA110でさえ、全高は1250mmある。RD200がいかに低いかは想像がつくだろう。

乗降時のシートはいちばん後ろまで下げることが必須。でないと、ステアリングホイールとの干渉で小柄な人でも乗り降りできない。

もう一つ大変なのは、スペースフレーム構造ゆえのシャシーがもたらす、かなり幅の広いサイドシルを跨ぎ、低くタイトなスペースに身体を潜り込ませることだ。

でも、サイドシルにもどこにも触れず、つっかえもせず、足を運び、身体を運ぶことができた。スマートな身のこなしでとはいかなかっただろうが、それは仕方がない。

ごく簡単な柔軟体操だが、毎日、朝昼夜の3度続けていることが役に立ったのだろう。

「RD200」は日本に20台程度あるという。現在は販売されていないようだが、買ったオーナーは全員が手放さず、乗り続けているという。わかる気がする。

ルックスのことには触れていないが、挿絵を見ていただけば、とても個性的で魅力的であることがおわかりいただけるはずだ。

僕個人としては、横からと、斜め後ろからのルックスが特に好きだ。

試乗車は鮮やかな水色と白のツートーンカラーを纏っていたが、これがまた良かった。「眺めているだけで、ワクワクしてくるような、、!」そんなボディカラーだ。

RD200のルックスそのものも目立つが、さらにこのボディカラーを纏えば、銀座でも、赤坂でも、六本木でも、、、どこでも、多くの視線を惹きつけるに違いない。

さらに言えば、華やかな、贅沢なクルマが次々通り過ぎる、LAのロデオドライブやロバートソン通りを走っても、同様な現象を引き起こすだろう。

ルックスも個性的で、こんなに楽しい「RD200」、、しかも860万円という価格なのに、日本だけで、それも20台程度しか存在しないのが不思議でならない。

そのいちばんの理由は、多くの人に存在を知らしめるための努力が足りなかったからだろう。自動車ジャーナリストの僕が知らなかったのは、僕の取材不足に他ならず、言い訳はできないが、、。

でも、「RD200」の実力と魅力を、もっと多くの人に知らせることができていれば、、そこができなかったことが残念でならない。

「次期RD200」が出るか出ないか、どんなクルマになるか、、そこはまだまったくわからないが、僕は大いに期待している。ワクワク度はさらに跳ね上がっているに違いない。