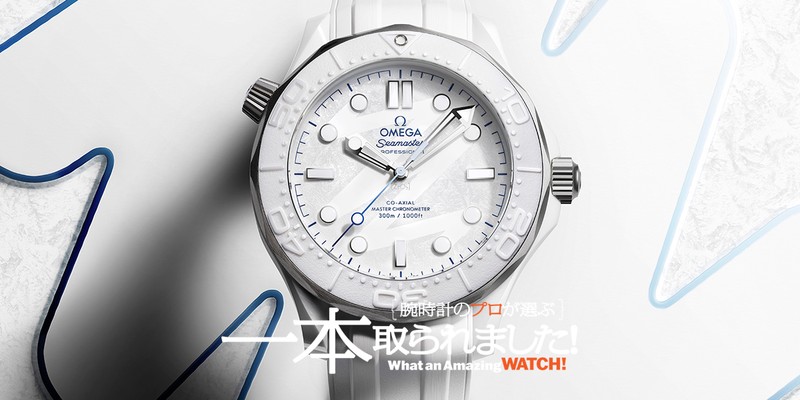

2025.08.17

その昔、オートバイの「三ない運動」という理解しがたい施策があったのをご存知ですか?

1982年、「全国高等学校PTA連合会」が生み出した「三ない運動」は高校生がオートバイの「免許証を取らない」、オートバイに「乗らない」、オートバイを「買わない」という運動のキャッチコピーでした。筆者はこの指針を聞いて愕然としたと言います。

- CREDIT :

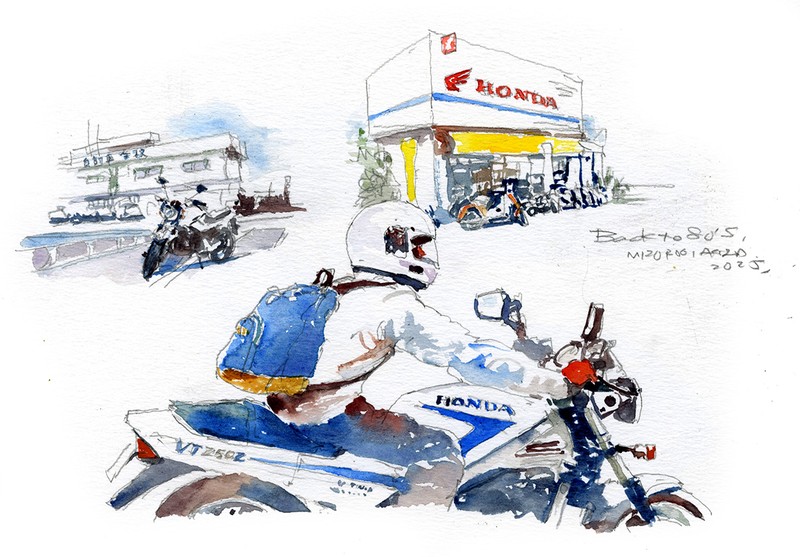

イラスト/溝呂木 陽

岡崎宏司の「クルマ備忘録」連載 第264回

「三ない運動」を覚えていますか?

なかでも、オートバイが好きだった人たちには、「最悪の言葉」として記憶されているはずだ。

「三ない」と聞くと、一般的には「見ない、聞かない、言わない」といった言葉が浮かんでくるだろう。周囲との無駄な摩擦や混乱を生まないための生活の知恵としての言葉だ。

こうした「三ない」はうまく使えばいいし、大切なことでもある。しかし、今回取り上げる「三ない運動」は、多くが納得せず、首を横に振った言葉だった。

1970年代の半ば以降だったかと思うが、クルマとオートバイの急速な増加によって交通事故は急拡大していった。

なかでも、暴走族による、これみよがしの危険運転等も急増し、それと並行して事故件数も急拡大。社会問題化していった。

そんな状況だったので、特に若者の生命を守ろうと、高校生とオートバイに関する様々な議論/提案が行われたのは当然だった。

しかし、「事故を減らす」、「若者の命を守る」のは大切なことだが、その手段として取られたのが「三ない運動」という、極めてお手軽な方法だったのだ。

若者と大人、そして専門家とが、皆で知恵を意見を出し合い、安全に向けての大きな道筋を探り出し、未来に向けて有効な対策を打ちだすことを期待していた人達は愕然とした。

そう、「三ない運動」とは、将来の安全を考え、未来の安全を構築するための策を考える前向きな運動とはいえなかった。

ただ単に、「免許証を持たせなければオートバイには乗れない。乗れなければ事故は減るし、死者も減る。だからそうしましょう」といった、いわば「その場しのぎの策」でしかなかった。

それでも、「乗せない効果」は当然ながら出た。高校生の死傷者数は減った。強引な施作は一応成功したかに見えた。だが、その流れは数年しか続かなかった。

1980年代後半になると、若者の死傷者数は再び増加傾向に入った。学校にはもちろん、親にも内緒でオートバイに乗る若者が増えていったのが主な理由だった。

加えて、高校で乗れなかった若者の多くが、卒業と同時に免許証を取り、乗り始めたことも理由のひとつとされた。

僕は息子の安全のために、まず基礎訓練をしっかり積ませた。週末になると、埼玉県の桶川にあったホンダのモトクロスコースに通い練習をさせた。

確か、小学校の5年生か6年生の頃から始めたが、専用のモトクロッサーも買い、当然、防具類もすべて揃えた。

若いと覚えるのが早い。頭で覚えるのではなく、身体がどんどん吸収してゆくのだ。みるみるうちに上手くなり、速くなっていった。

2輪免許のとれる16歳になったのは1982年で、その年から「三ない運動」は始まったわけだが、免許証はすぐに取らせた。

息子の通っていた高校では「三ない運動」に合わせて、「免許証を取ったら学校に預ける」ということを基本方針にしていた。

そして、免許証の返却と、学校外で乗ることの許可を得るべく、しかるべき担当者と話し合いに行った。

揉めなければいいけどと、ちょっと心配だったのが正直なところだが、ありがたいことに学校側は聞く耳をもち、しかるべき人がしっかり対応してくれた。

僕(つまり父親)がオートバイ好きで、高校時代から(16歳から)乗っていたこと、息子に基礎的な安全意識と技量を身につけさせるため、小学校5年生から訓練を重ねさせてきたこと、、などを話した。

学校側がしっかり対応してくれたということは、そんな、こちらの話に、言い分に、しっかり耳を傾けてくれ、理解しようとしてくれたということである。

そして、「オートバイに乗ること自体は悪いことではありません。なので、ルールを守り、周囲に迷惑を掛けず、安全に走ってさえくれれば、こちらが反対する理由はありません」、、そう言ってくれたのだ。

もちろん息子は大喜びだった。僕もうれしかったし、家内も喜んだ。

その頃の僕は、仕事でフル回転しており、オートバイに乗るような時間はほとんどなかった。でも、僕の仲間は大勢いたし、みんな信頼できる経験とテクニックを兼ね備えた仲間だったので、彼らに息子を託した。

つまり、オジさんグループに、若い新参者が一人混じったことになる。そんな仲間に加えてもらったことで、息子は、自然に多くを学んでいった。

「TPOに合わせた走り」、つまり、周囲の環境や状況に合わせて、スピードをコントロールし、集中力をコントロールし、他人に迷惑/危険をかけないよう走ることを学んだ。

そんなことで、息子は、オートバイと共にハッピーな時を過ごすことができたが、その時のいろいろな経験は、4輪に乗るようになってからも当然生きた。

すでに書いたが、「三ない運動」が始まってしばらくは、それなりの事故件数も、死傷者件数の減少も見られた。しかし、1980年代後半頃からは、再び増加傾向に転じた。

元々、「免許証を取り上げて事故を減らす」という場当たり的考えには、多くが反対を唱えていたが、それが現実として実証されたことになる。

ホンダ創設者の本田宗一郎も、「教育の名の下に高校生からオートバイを取り上げるのではなく、オートバイに乗るときの危険性を教え、安全に乗るためのルールをしっかり教えることこそが、ほんとうの教育ではないか」と、声を大にして三ない運動を批判した。

しかし、それからも、各自治体や役所、団体によっての意見の相違が長く尾を引いたことなどもあり、「三ない運動」の完全な終了は2017年までかかった。

また息子の話になるが、、高校の文化祭でモトクロスのコーナーをつくった。自分のモトクロッサーやトライアルバイク、プロテクターなどを展示するとともに、オートバイの楽しさ、安全に走るためのノウハウなどを詰め込んだビデオを作り、会場で流した。

上記した通り、息子の学校はオートバイ通学は禁じたが、「免許証預かり」は、家内と僕の抗議がしっかり受け止められ、プライベートな時間の拘束はなかった。

でも「三ない運動」真っ盛りの中での文化祭で、オートバイの楽しさを訴えるコーナーの展示を許した学校の度量の大きさと、安全に対する理解の深さには感激し、感謝した。

学校側がそうした対応をとると、学生側も親たちも、自然に襟が正されていく。

ただ単に「危ないから乗らない」ではなく、事故を起こさないように、他に迷惑を掛けないように、、そうした前向きの気持ちが自然発生的に芽生えてくる。

僕の知る限り、息子の学校の生徒が、オートバイで重大な事故を起こしたことは1度も耳にしたことがない。少なくとも息子の在学中には、、。

息子の学校は、僕の、そして家内の「母校」でもあるが、今でも「いい学校だったなぁ‼」と心から思っている。

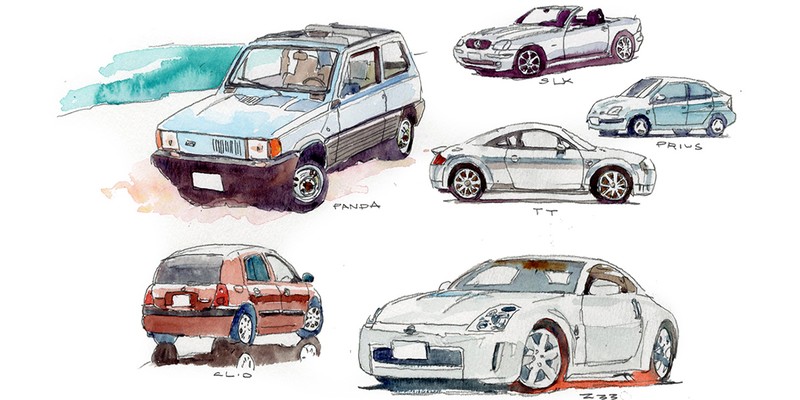

「ART PIECES 2nd 溝呂木陽作品展」

溝呂木陽先生の個展が開催されます。上質な模型と水彩画の5日間。丁寧に作り込まれた模型作品と光に溢れた水彩画の世界をご覧いただけます。個人で制作する模型雑誌、水彩画集、額装水彩画、模型完成品をお買い上げいただけます。ぜひ、足をお選びください。

会期/9/4(木)〜9/8(月)

時間/10時〜18時(初日は13時〜、最終日は15時まで)

会場/吉祥寺駅北口ヨドバシ横ギャラリー永谷2

住所/東京都武蔵野市吉祥寺本町1-20-1

入場無料 毎日在廊