日本茶の魅力を伝える感性の表現が必要

例えばワインだと、こういう味、ああいう味っていう表現する共通の言葉が色々あるじゃないですか。濡れた仔犬とか猫のおしっこ、みたいな(笑)。その是非はともかく、日本茶には残念ながらそう言う共通言語がないのかなと。

木屋康彦さん(以下、木屋) まったくその通りだと思います。なかなか私たちの場合は、ボキャブラリーがないというか、言葉が足りないのです。日本茶の世界って甘みがどうだ、旨みがどうだということしか言わないのですが、昔、フランスのお客様がお越しになった時に、玉露を「そら豆のような香り」って表現された方がありました。

その時、私は初めて日本茶の香りを他のものに譬えるということを経験して。それが20年前ぐらいですかね。その時に、あぁ私たちって言葉が足りてないなぁ、人がわかる言葉に置き換えられてないなというのを強く感じたのですが、なかなか業界的にはそこから大きく変わっていないというか(笑)。

木屋 そうですね。多分そのあたりが今後の課題かとは思います。結局、嗜好品の意味合いが強くなればなるほど、そういう言葉の遊びとか、感性の表現というのが必要になってくる。本来日本人というのは、もののあはれにしろ、詫び寂びにしろ、些細な変化を楽しむ遊び心をもった繊細な人種なのかと思いますので。

知ってもらうには減点法ではなく加点法でお茶を評価することが必要

木屋 そうですね。そういうものをちゃんとメディアの皆さまに発表することで、それが指標になって一般の方々がお楽しみいただけるひとつのきっかけになればいいなとは思います。

木屋 そうですね。私たちは八女の玉露に関しては上の方から全部を扱うわけで、だからこそ、玉露のことは色々お話ができるわけですけど、どの地域であれトップを扱わずに、なかなかいろんなことを言えないなというところもあるかと思います。

木屋 そう言う意味では日本茶の場合、品評会というのがありまして。例えば全国茶生産団体連合会が主催している「全国茶品評会」は生産技術の向上を目指し、美味しいお茶を作るための品評会として、すでに50年以上、毎年開かれていています。

その品評会では各審査を通じて皆が評価する美味しいお茶をトップとします。基本、いいところ・優れているところを見つけていって、 一番が100点満点。そこから何が足りていないかということを減点法で引いて順位が決まっていきます。ですから、最初にトップを決めて、それから下に順位を決めていくという作業になります。

評価のやり方は様々ですが、ただ、消費者に知ってもらうには、それぞれのお茶のいいところを評価しながら、加点式で積み上げていくやり方もあるのかなと。特に言葉の表現でお茶の魅力を表すような世界を作っていこうと考えると、実は 一般の方向けには加点法の発想で行かないと、なかなか評価というのは難しいのかなとも思います。

木屋 ですから、それは何を切り口にするかだと思うんです。旨味を切り口にして行くんだということであれば、それでいいでしょうし。

やはり食べ物というものは、それぞれの趣味趣向も入ってくるので、 何を基準にして語っているのかという同意をもったうえで評価していくことが必要かなとは感じますね。

── 木屋さんは日本茶鑑定士という資格をお持ちですが、鑑定士さんが主体になって今までとは違う、飲み手目線での評価基準を作るというのは難しいんですか? 日本茶の一番の専門家という訳ですよね。

【日本茶鑑定士】

全国茶審査技術競技大会という茶師の知識を競う競技会の上位入賞者及び5段以上の段位を持つ人を対象に、2年以上の研修を経て与えられる資格で、現在日本には44名存在する。研修の中にはコーヒーの味わいに関する研究などもあり、お茶を含めた嗜好品全般の総合的な経験、知識を持つ「プロ中のプロ」であるといえる。

── なるほど。その審査内容というのは、例えばどういうことですか?

木屋 茶葉にお湯を注して、香り・味・葉の形などから茶の品種を判別する。茶葉を外観・香りで、一番茶・二番茶・三番茶のうちのどれかを判別する。外観による生産地判定とかそういうことですね。

ただ、認定段位が高いことは、それはそれで「お茶がわかる」という意味では大事なことなんですが、そのお茶をどう使って、どんな魅力をどう伝えていくのかという時に、これはやはり感性に訴えていくところが強いと思うので。新たな発想が必要かなとは思います。

忙しない時代だからこそ、余韻とか隙間をどう楽しむか

木屋 やらなきゃいけなくなるだろうと思います。ですから、もっと一般の方に興味を持っていただけるようにということで、八女は商工会議所が主体ではありますが、 八女茶ソムリエスクールというものを作って、私はいまそこの副校長をさせていただいております。

── そうなんですね。

木屋 例えばペアリングの授業というものも、基本的には日本茶の世界ではなかったんです。それを一昨年、初めて私がジュニアソムリエコースの学生たちに1日講義を行いました。お茶を知るための研修をずっとやっていって、最終的にはペアリングってこうやるんだよということを教えていました。

木屋 そこがなかなか難しいところで(笑)。興味がないというよりは、そもそも詳しく知らない。日本茶の世界にこういう楽しみ方があるんだということを知らない。食べ合わせというものがあることを知らない。知らないから興味がない。だったら、その興味をもってもらえるように、どうアクションを起こしていくべきかという話にはなるのかなと。

── 教育なのか、広報というのか。でも、お茶は地域に根差した産業ですから、そういう意味では地域教育としてあっていいのかなと思いますけどね。

木屋 味覚教育という一環では面白いかもしれません。例えば今、若い子たちは渋いという味をあんまり経験しないですから。そういう味わいを知っているということも大事なのかなと思います。

木屋 お野菜でもなんでも味が優しく甘みが特化したものになってきていて、 酸味もまろやかになりました。食べやすくはなったけれど、例えば菓子を作る時にはそれじゃ全然使えないという話も職人の方には聞きました。

── 割と今の子供たちって食べているものの幅が狭いというか。それこそ全食コンビニとか。アメリカとかでも、貧しい人ほどジャンクフードばかり食べてカロリーはすごい高くなるけど、結局体壊しちゃうとか。

── 本当に昨日の料理とか、味覚や食感、見た目もとかも含めてすごく幅が広くて、それがとても面白かったです。そういう食事をいただいていると、豊かな体験をしたなという感じがします。そして今日もこれだけいろんなお茶を飲ませていただいても、全然飲み飽きるということがないのが面白いですね。

木屋 1つひとつに表情があるお茶が多いからですね。それと、淹れ方含めて組み合わせ考えていきますと、多種多様で。

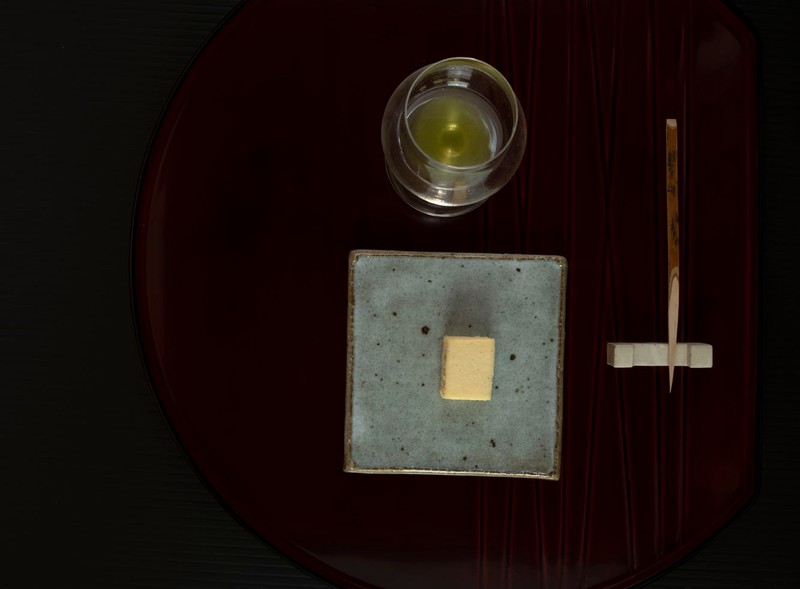

木屋 そうですね。味わうというは量ではなく質の問題。味わいの1つひとつが記憶となって、それが皆さんの会話に繋がっていく。そうすると、いつも通常のコースでも90分間があっという間で、皆さん、そんなに時間が経ったんですかとおっしゃる。そしてご飯じゃないからお腹が空いているかと言えば、もう全然、この5品で料理を食べているのとまったく変わらないぐらいの満足感があるとおっしゃいます。

── 確かに。健康的だし、すごいポテンシャルがあると思います。

木屋 これは五感で楽しむコースだと思っています。目で楽しんで、器に触って、香りを嗅いで、味わって。本当にお茶を飲む行為と、少しつまむだけの行為なのですが、ゆっくりと、自分の感性を引っ張り出して楽しんでいただけるかなという風には思います。

木屋 こんな忙しない時代だからこそ、逆に余韻とか隙間とか、そういうものをどう楽しむかというのが求められているのかなと。

── お茶を楽しむことだけで2時間使えるというのは最高の贅沢だと思います。これを経験してみたい方って、潜在的にはいくらでもいると思います。今回は貴重な体験をさせていただいて本当にありがとうございました。

● 木屋康彦(きや・やすひこ)

福岡県八女市星野村出身。大学卒業後、株式会社丸菱にて4年間茶に携わる仕事を通じ茶業界について学ぶ。1992年、株式会社木屋芳友園に入社。2006年、代表取締役に就任。日本茶鑑定士の資格を取得した後、2010年、茶房星水庵の運営を開始。八女茶と日本茶の魅力を幅広く発信中。

■ 茶房 星水庵

住所/福岡県八女市星野村4529-1

TEL/0943-52-2124

HP/星野茶・八女茶の販売・カフェ・試飲 茶房 星水庵