2019.10.11

雨の日に読みたい至極の短編小説2選

雨の日をつまらないと感じるか、それともいつもと違う時間として楽しむか。モテるオトコとしてはどんなときでも有意義に前向きにいたいもの。というわけで、雨のときにこそ読んでみたい至極の短編をご紹介します。

- CREDIT :

文/倉本さおり(書評家)

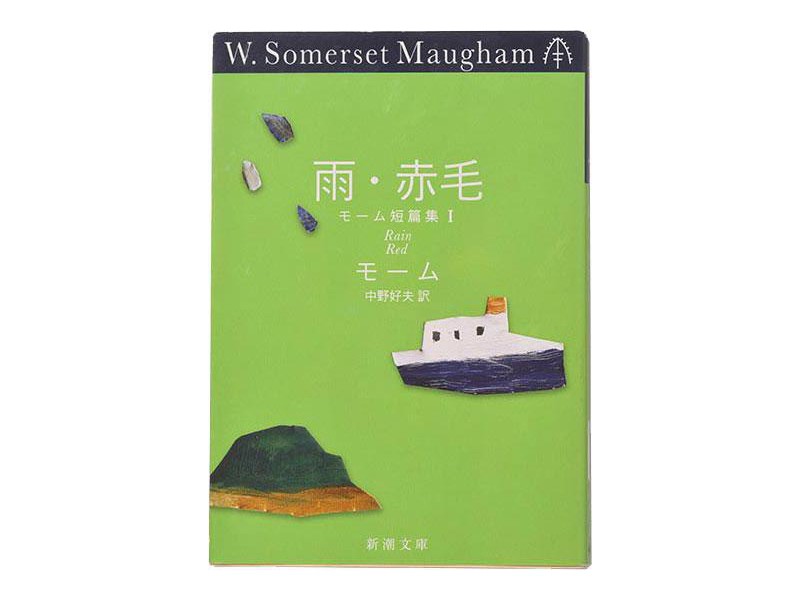

サマセット・モーム『雨』

目的地へと向かう船旅の途中、太平洋じゅうでも一番雨量が多いといわれている土地に期せずして逗留せざるを得なくなった人びとが、理性と欲望のはざまで濃密なドラマを繰り広げる。

主役のひとり、デイヴィドソンは自らの使命に燃える生真面目な宣教師だ。一刻も早く自分の任地に帰って留守中の布教の成果を確かめたいのに、検疫のため二週間も足止めを食らうことになってしまって気が急いている。

滝のような雨から逃れるべく、ひとまずは地元の商家に身を落ち着けたものの、同宿人のだらしなくも傲慢な女が娼婦と知ったからさあ大変。周囲が引くほど凄まじい勢いで女の教化に乗り出す。

〈あのしとしとと降る英国のような雨ではないのだ。無慈悲な、なにか恐ろしいものさえ感じられる。(中略)降るというよりは流れるのである。まるで大空の洪水だ。神経も何もかきむしるようにひっきりなしに、屋根のナマコ板を騒然と鳴らしている〉

熱帯地方特有の、視界を奪うほどのスコールの激しさ。作中にたびたび挿入される雨の描写が非常に効いている。部屋の内側にあるものさえべっとりと不快に湿らせ、鼓膜を蝕むような雨音と共に物狂わしさを掻き立てる様子が臨場感たっぷりに綴られていく。

閉鎖された空間で精神的に追い詰められ、見るも無残に変わり果ててしまう女の姿も見どころのひとつだが、やはり出色はデイヴィドソンのファナティックなねちっこさ(!)だろう。

伝道への情熱、といえば聞こえはいいが、デイヴィドソンのそれは欲情と紙一重の場所にあることに自分自身で気づいていない。その危うい境界を雨がすっかり浸食しきってしまったとき――物語はシニカルな幕引きを迎える。

ラストは衝撃的だが、振り返ってみればあちこちに伏線が仕込まれていたことに気づく。背後にあるのは啓蒙という行為に巣食う、人の卑しさや愚かしさだ。

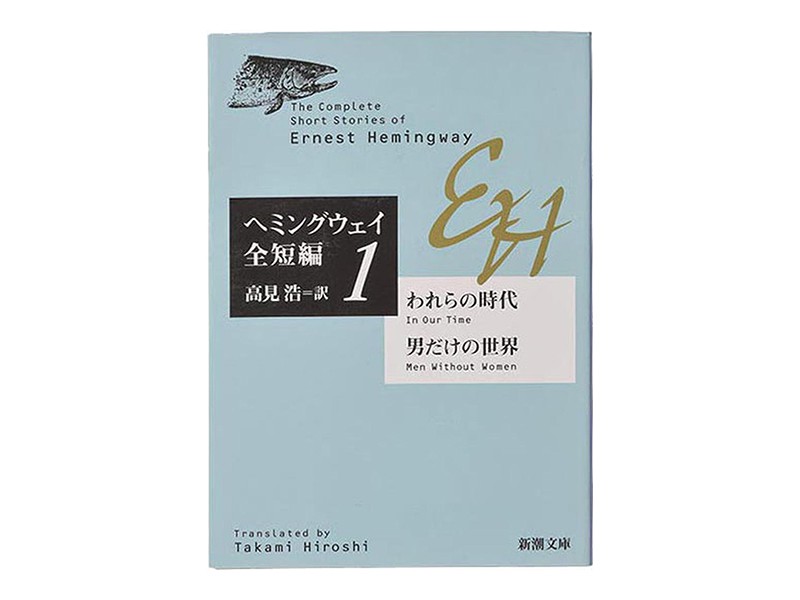

アーネスト・ヘミングウェイ『雨の中の猫』

舞台は海に面したホテルの一室。どうやらイタリアの観光地らしく、窓からは大きなパームツリーの生えた公園も見えるが、すべてが冷たい雨に濡れそぼった今は、うら寂しさを物語るものでしかない。降り籠められているのはアメリカ人の若いカップルだ。

妻は窓の外で濡れないよう懸命に体を丸めている猫を見つけ、可哀相だから拾ってくる、と言う。階下に降り、猫を探すが、すでにその姿は消えている。戻ってきた妻は、欲しいものやしたいことを取り留めもなく口にし始める――。

たったそれだけのシンプルな話だが、切り詰められた描写の中に、ふんだんな示唆が詰め込まれていることがわかるはず。

たとえば、ベッドの上でずっと本を読んでいる夫は、生返事をするだけでその場から動こうともしない。一方、フロントにいるホテルの支配人は彼女のことをいつでも丁重に扱ってくれる。まるで彼女が重要な存在であるかのように――その感覚は、しかし、夫と二人きりで閉じ込められた空間にいては味わえないものなのだ。

〈「あの可哀相な子猫、連れてきてあげたかった。だってみじめじゃない、あの子猫、可哀相に、雨に打たれて」〉

ほんとうに可哀相なのは誰なのか。連れ出してほしいのはどちらなのか。物語はメイドが「猫」を連れてきたところで唐突に幕を閉じる。その結末の、どことなく奇妙で滑稽なもの哀しさ――

雨という装置によって、よるべない日常の裏の顔が浮びあがるさまをじっくりと味わってほしい。

● 倉本さおり

ライター、書評家。新聞、週刊誌、文芸誌等にて書評、インタビュー、コラムを執筆。『週刊金曜日』書評委員、『小説トリッパー』クロスレビュー担当のほか、『週刊新潮』にて「ベストセラー街道をゆく!」、『FRaU』にて「ホンとの消費学入門」連載中。共著に『世界の8大文学賞 受賞作から読み解く現代小説の今』(立東舎)。