2022.04.02

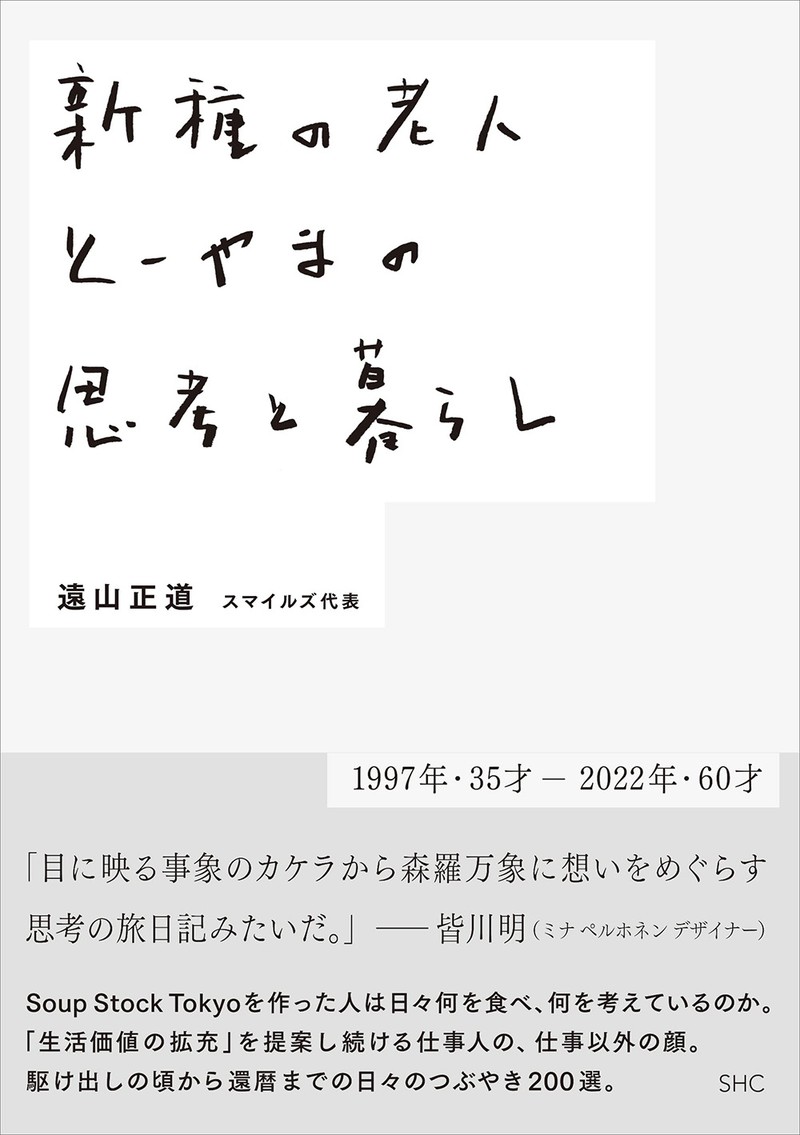

Soup Stock Tokyoを作った遠山正道「100歳までは仕事をするつもり」

「23歳で仕事を始めたから、60歳は真ん中より手前。後半戦どうしようかってとき、今までの延長線上で右肩上がりの船に乗り続けるのは、たぶん違う。もうちょっと自分の感覚に忠実に活動していこうかな」と語る遠山正道氏の今後とは?

- CREDIT :

文/中村陽子(東洋経済 記者)

コロナはむしろチャンスになると思った

へえ、面白そう、全然覚えてない(笑)。書いたときはめちゃめちゃお気に入りだったんだろうね、その妄想。大抵オチなど考えずに、オモロッと思うと書き出してましたね。33歳で絵の初個展を開いてはいたけど、文章は未経験の一サラリーマンだった。声をかけてもらえて、当時はうれしかった。

連載3年目に「スープストックトーキョー」1号店を出すんですけど、その企画書は「共感」が1つのテーマになっていて、われわれが作って提供するスープに共感してもらえたらと思った。ビジネスの前に、まず自分たちの思考や好み、センスがあって「自分はこういう生き物です」と発していく。それはコラムも一緒でした。

──コロナが蔓延し出した一昨年春には「『かつて』は戻ってこない。いや戻してもいけない」と。

これまでを見直す、新たな発想を得る、新しい活動に打って出る、むしろチャンスになると思った。企業・組織という枠から、個人単位の幸せや生きがい、本当に必要な価値を探るいい機会だと。ビジネスもGAFAのように1人の思いつきや感性が起点となる時代。日本が得意としてきた団体戦から、個人戦へスポットライトが移り、1億人いたら1億人にチャンスがある。お声がかかったらバンバン動けるようにしておかないとね。

「1分の1」の発想でいいんです。分母も分子も無駄に100ある必要はなくて、自分が生きていく分にはこれくらいでいいという、1分の1の座りのよさを知ってほしい。大きくもなく立派でもないけど、その代わり楽しいとか朗らかだとか。自分の足元を見て小さく設計して幸せを実感できれば。会社という部品に人生の主役を明け渡すなんて、めっそうもない。

100歳までは仕事をするつもり

スープストックトーキョーも当初から50店で打ち止め宣言をしていました。数が増えるほど価値が毀損していく感覚があって、渾身の1枚を描き切れ、みんなが称賛してくれたらそれが成功。売り上げや利益はガソリンで、車を走らせるために稼がなきゃいけないけど、大事なのは誰を乗せてどこへ行って何をするか。

お客様が店を出るとき、お礼と共に「またのお越しをお待ちしています」と声をかけ、それを背中で受け止めコクンとうなずいてくれたりすると、うれしくて1日の疲れも吹っ飛ぶ。

規模が大きくなるほど分業になり、自分の役割は1つのパーツになっていく。小さいほうがまるっと自分を重ねられ、納得感や愛情が湧いてくる。それがやりがいってことじゃないかな。今私は会社の事業をほぼスタッフに委ねていて、アイデア出しももうやらないほうがいいな、と思ってる。1人ひとりが言い出しっぺになって、自分の仕事としてやったほうが喜びがあるし、やる気も出るしね。

──そして今年、還暦記念で提唱されたのが「新種の老人」。

100歳までは仕事をするつもり。23歳で仕事を始めたから、60歳は真ん中よりちょっと手前、サッカーならハーフタイム。後半戦どうしようかってとき、今までの延長線上で資本主義的な拡大や右肩上がりの船に乗り続けるのは、たぶん違うと思ってる。もうちょっと自分の感覚に忠実に活動していこうかなと。

そのために個人会社「とおい山株式会社」という器と、新種の老人という概念をつくってみた。両方とも実験で、まだ中身はありません。新種の老人を補足説明するなら、ノーミッション、ノー定義。名乗った人がその定義づけをすればいいし、何かやろうとするときの手形にすればいい。

──“新種”の中身は各自が好きに決めてください、と。

例えばとおい山株式会社は、通常の会社では拾えない、突っ込んでいきにくい活動の受け皿になっていくと思う。具体的じゃないけど、1つはアート活動になるでしょうね。

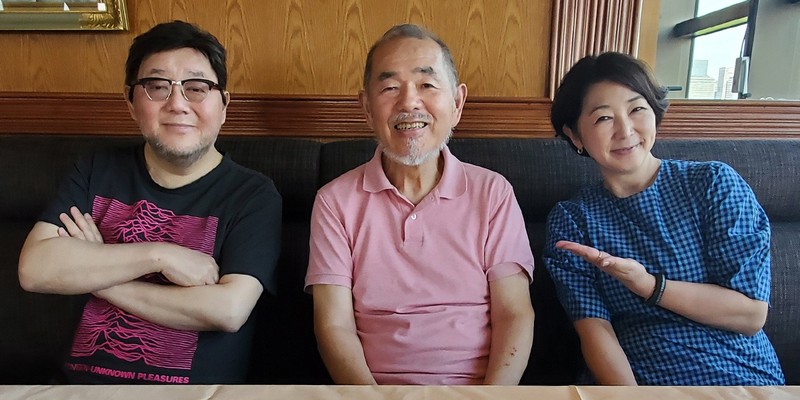

2018年に始めたアートと個人の関係をより自由なものにする「ザ・チェーンミュージアム」の仕事とか、福山のデニムメーカーのコンサルとか、話が来ている美大教員とか、どちらかといえば個人的な仕事を色分けして。そこに何が入ってくるか、先が楽しみです。

最初からこうと決めずに、やってるうちに自分らしさみたいな、10年後には「あ、『とおい山』らしいね」と言われるような、何か顔立ちが生まれていればいい。とおい山という社名自体、遠くの山がゾウに見えたりクジラに見えたりする少年の妄想から取った。それってまさに、北軽井沢の別荘で山眺めてお茶飲んでるときの俺じゃん、みたいな(笑)。

「やりたいからやるんだよっ!」でいい

そうそう。格好よく言えば、私はこうチャレンジします、って一見本ですかね。アートと一緒、100人全員に共感してほしいのではなく、「あ、何か面白いかも」って思う人がいたらそれで楽しく話せるし、そんな気づきが広がっていけばいいなと思います。

27年前、最初に個展を開いたとき、「絵の個展やって何かいいことあるの?」って聞かれて、合理的な説明なんてできなかった。一介のサラリーマンであり、子どもは2歳になったばかりで、誰に頼まれたわけでもなく、四面楚歌だったわけ。「アーティストになりたいの?」「いや、そういうわけでも」「じゃあ何なの?」「いやあ……」。やりたいからやるとしか言いようがなかった。

でも今、それがかえってよかったんだなと思ってる。合理的に説明できていたら、経験者とか偉い人に合理的な説明で打ち返されて、チーンで終わっていたかもしれない。単に「やりたいからやるんだよっ!」だったから突破できたし、それが今につながっているかなと思います。