2017.08.10

植木、風鈴、打ち水…東京ダウンタウン、夏の処し方・楽しみ方

NY帰りの写真家が下町を歩いてカルチャーショックを受けた、路地裏の庭園

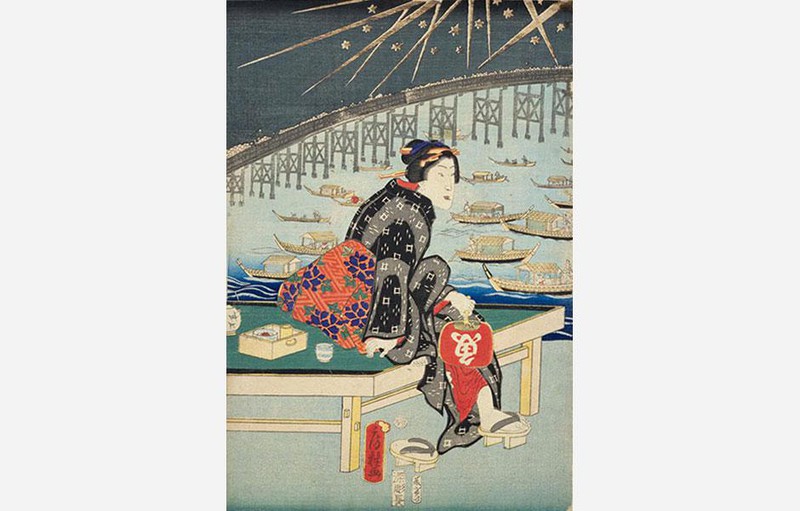

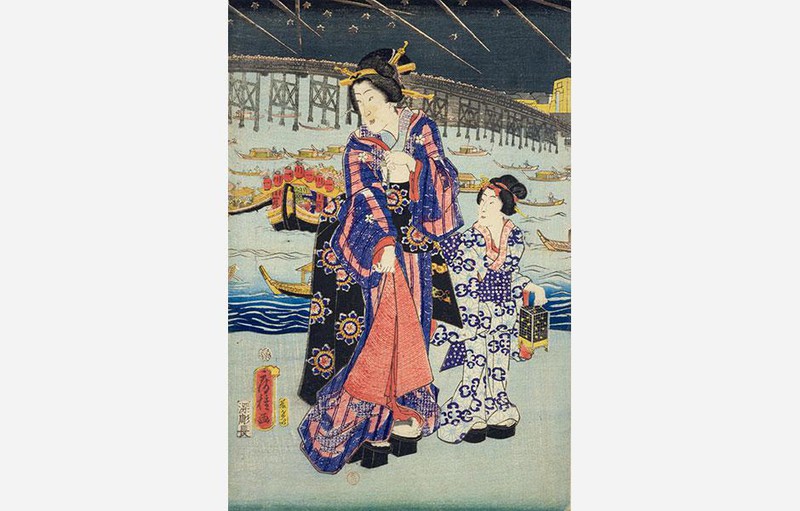

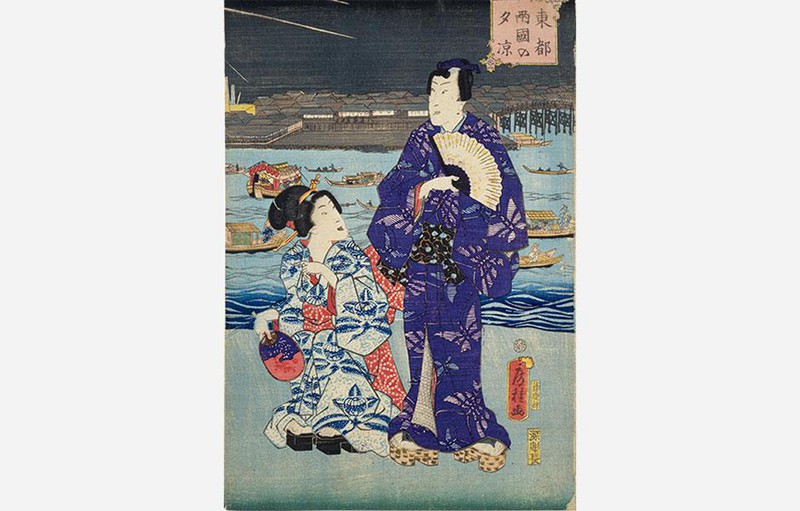

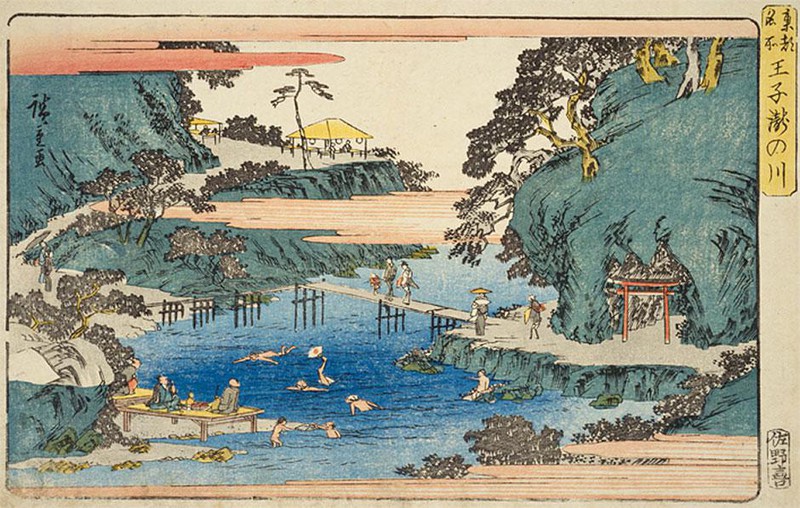

それにしたって夏は暑かったことでしょう。いまのようにエアコンや冷蔵庫の無かった時代、江戸城のお殿様は富士の氷穴から氷をお取り寄せしたというけれど、庶民はどのように涼をとっていたのでしょうか。

・夕涼み 人々は温度が落ちる夕方になると縁台に座り、涼んだ

・川辺 水辺を渡ってくる風は涼しい

・花火 空に咲く大輪の花火を見て、人々は暑さを忘れた

・団扇 絵柄も涼しげな団扇や扇子を持ち歩いた

・虫聴 虫かごには松虫や鈴虫など涼しげに鳴く虫を入れ、その声を楽しむ

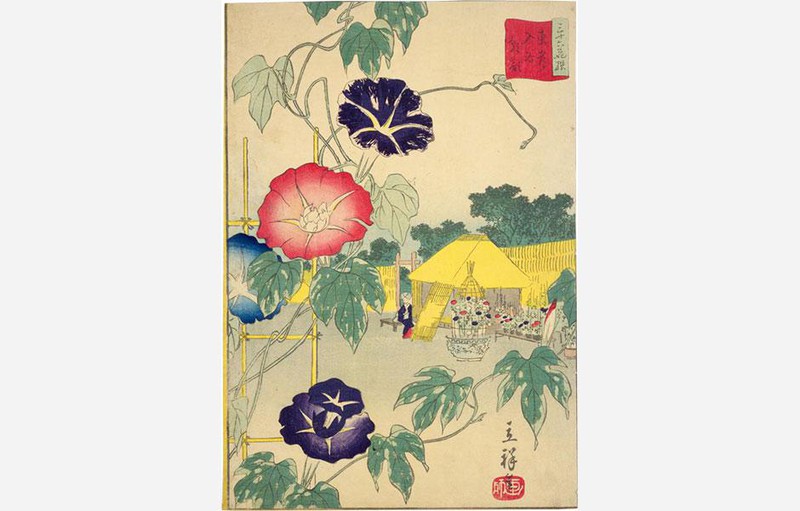

入谷の朝顔は今も名物であり、毎年7月に行われる朝顔市は早朝、というか深夜から朝顔を求める人々で賑わっています。

「日本の人はすごく植木が好きなんですね」と驚いているのは高木康行(Yasuyuki Takagi )さん。1993年から2014年までNYで過ごし、3年前に帰国したフォトグラファーです。高木さんは主に東京・下町を舞台に、日本の軒先に置かれた植木や小さな庭園を撮影。海外ではなかなか見ることのできない「路地裏の庭園」は主にフランスやアメリカのエディター、キュレーターたちから大きな注目を集めました。

写真集購入はpapersky store (https://store.papersky.jp/collections/photography-books/products/yasu-takagi)まで。

「ヨーロッパやアメリカには決してない風景。日本の住宅事情のために庭がない、もしくは小さいということも関係しているんでしょうか。たとえば発泡スチロールやペットボトルを植木鉢代わりにするのは、欧米の感覚からすれば美しいとは言えないし、どうして?と(笑)」

これは現在、東京の下町に暮らす者として代弁するならば、家の内と外の境界線が曖昧ということが言えます。暑いのでドアを開け放している家も多く、また外から見える軒先は自分の家の延長線上にあるものとして、デコレーションの対象となります。

そしてメダカ、金魚、植物など生きとし生けるものを大切に愛するのも下町の特徴のひとつ。たとえ、小さな鉢植えひとつでも枯れないように毎日水をやって大切に世話をしています。

「家の玄関先には、草花の鉢やプランターが所狭しと並ぶ。アスファルト舗装から取り残されたわずかな面積。ここに植えられた灌木は目隠しとしても重宝される。人がやっと通れる幅くらいしかない隣家との境に雑草が茂る。植木鉢は行儀よく肩を並べ、これが春先には花と緑の回廊となり、一見殺風景なこの土地に色どりと潤いを与えてくれる。鉢植えの数は数えきれぬほどで、小さな庭にも引けをとらない。

(中略)

1鉢だけ、あるいは2段や3段も棚に並べられた鉢植えは、とても賑やかだ。手入れにも怠りはない。枯れてしまった鉢は新しいものと交換され、しおれた花や葉はすぐさま除かれる。梅雨時や夏の驟雨のあとには、周囲に土の香りが立ちこめる。都会にいながらにして大自然に囲まれているのと同じ気分だ。「路地に置かれた植木鉢の庭は、都市文化のなかに再現された自然である」と都市計画の専門家シルヴィー・ブロッソは書いている。この自然に助けられ、街は穏やかに呼吸しつづける。」

(写真集「植木」より引用抜粋)

まさにこの“路地裏の庭園”は江戸以来、東京の下町に脈々と受け継がれる四季や自然の楽しみ方のひとつ。そこで私も高木さんに倣い、夏の処し方・楽しみ方を探しに下町散歩に出てみました。