2020.03.01

【vol.04】

芳名帳に自信をもって名前を書けるのが大人の男ってもんです!

いい大人になってお付き合いの幅も広がると、意外と和の素養が試される機会が多くなるものです。モテる男には和のたしなみも大切だと、最近ひしひし感じることが多いという小誌・石井編集長(46歳)が、最高峰の和文化体験を提供する「和塾」田中代表のもと、モテる旦那を目指す連載が始まりました。

- CREDIT :

写真/トヨダリョウ 文/井上真規子 協力/日本雅藝倶楽部

第4回目となる今回は、結婚式やパーティーなど各種式典で必ず登場する芳名帳への上手な名前の書き方を教えていただきます。指導してくださるのは、経営者を中心とした会員制のお稽古サロンで知られる「日本雅藝倶楽部」の代表で、書道家・美術家の川邊りえこ先生。凛とした振る舞いが美しい川邊先生にご指導いただきながら、モテる芳名帳用サインの作り方に挑戦です!

たった1時間で、こなれた崩しサインをマスターできる!

田中「そうそう、川邊先生お綺麗ですよ。早速、お教室へ向かいましょう」

石井「はい!!(シャキッ)」

ピンポ~ン♪

インターホン「はーい!お入りください」

石井「こ、高級マンションの一室が本格的な和室になってる!」

石井「お~! 大都会のど真ん中に、マジで異空間が広がってますね……」

田中「仕事でバタバタしてても、お稽古でこの空間に来ると気持ちが落ち着くし、切り替わるんだよね」

石井「確かに!」

川邊先生ご登場。

川邊「田中さん、編集長、ようこそお越しくださいました、川邊です。本日は、よろしくお願いいたします」

田中「ご無沙汰してます。今日はよろしく」

石井「よろしくお願いします!」

石井「はいっ!」

田中「川邊先生は、素敵な習字道具をご自身んでデザインしていらして、すごくいいよ」

川邊「ありがとうございます。書道具は意外とバリエーションがなくて、お洒落な筆や箱があったらいいなと思いデザインいたしました。透明の筆や真っ白な硯などは、女性にも好評なんですよ。皆さん、モチベーションも違ってきます」

箱の中に筆、硯(すずり)、筆置き、水差しが基本のセット。それぞれ自分の好きなものを好きな箱に入れてマイお道具箱を完成させる。

川邊先生がデザインした、自宅用の習字練習ミニデスク。習字の世界に没頭できるように、ダイニングテーブルなどの生活机より低めに作られているのだそう。

ミニデスクを使って本格的な習字練習も行いました!

学生時代ぶりに硯で墨をする石井編集長。

箱の中に筆、硯(すずり)、筆置き、水差しが基本のセット。それぞれ自分の好きなものを好きな箱に入れてマイお道具箱を完成させる。

川邊先生がデザインした、自宅用の習字練習ミニデスク。習字の世界に没頭できるように、ダイニングテーブルなどの生活机より低めに作られているのだそう。

ミニデスクを使って本格的な習字練習も行いました!

学生時代ぶりに硯で墨をする石井編集長。

川邊「こちらは実際に会員が使っているものですが、皆さん、お道具箱も好みのものを愛用するかたが多いです」

石井「これあると、なんか気合い入りそう! でも、やっぱり長く通わないとだめなんですかね?」

川邊「大丈夫ですよ。1回で名前が書けるようになる署名のデザインのクラスなら会員でなくても受講できます」

石井「それでちゃんと書けるようになるんですか?」

川邊「帰りには、お名前が苦手じゃなくなっているはず! では石井編集長、さっそくお稽古しましょう」

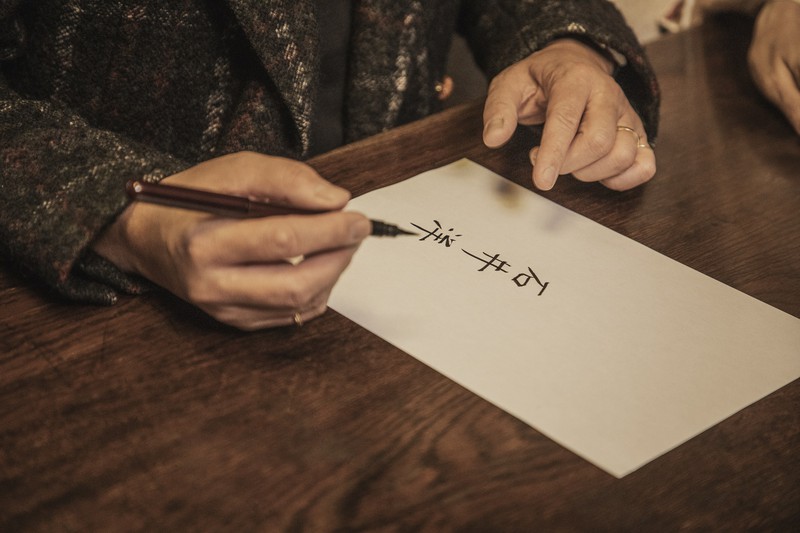

まずは普段通り名前を書いてみる

石井「縦書きっすよね。石井洋……っと」

田中「普通にうまいねぇ。字って性格出るよね〜」

石井「てへ」

川邊「そもそも文字には、楷書、行書、草書の三書体があります。今書いていただいたのは、普段から皆さんがよく使っている楷書。一点一画を明確にわかりやすく書く書体ですよね。行書は、柔らかく繋げた書体で、草書はさらに崩して省略した書体です。芳名帳や熨斗(のし)袋などでも、行書や草書だと達筆に見えます」

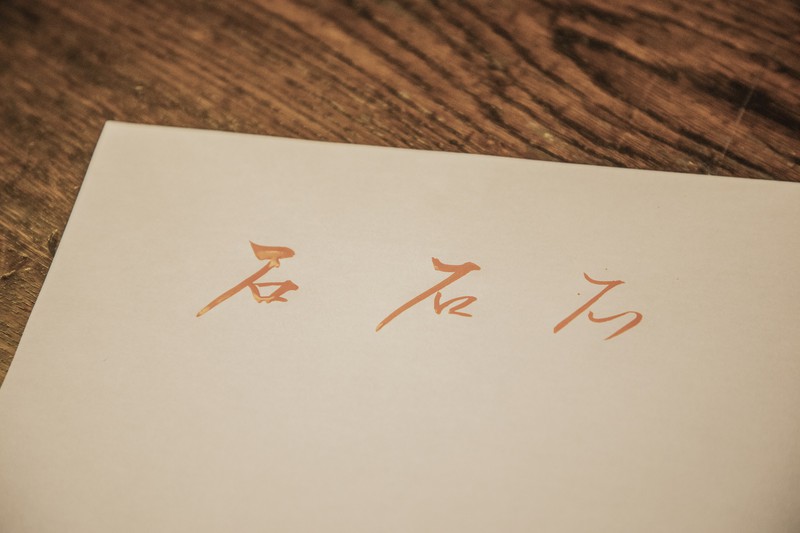

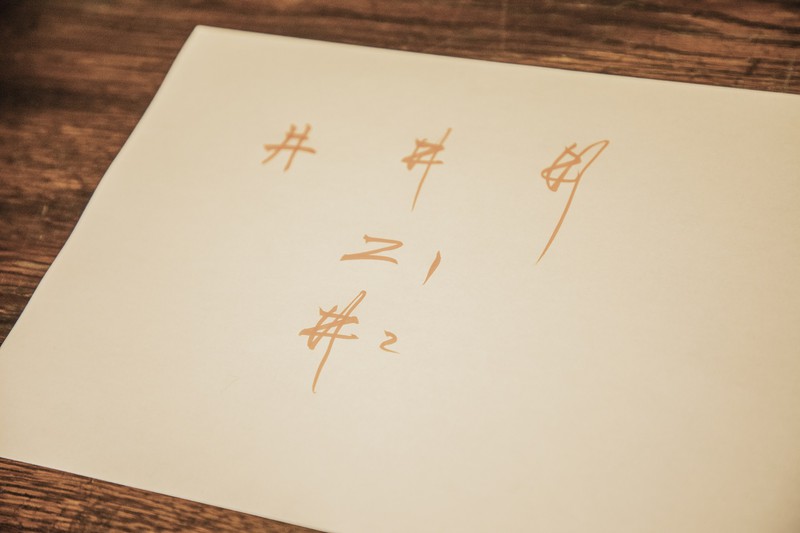

田中「書くスピードもアップするしね。先生、お手本に石井くんの石の字でそれぞれ書いてみてくださいよ」

川邊「はい。まずは石の字です。左から楷書、行書、草書になります。楷書だと5画ですが、行書、草書だと2画になります」

石井「わ〜、確かに徐々に崩れていってる!」

川邊「行書や草書は、たくさん崩し方があって正解がないので、学校教育ではやらないのです。ですから皆さん、書き方を知らないんですが、ここではまず、わかりやすい行書でマスターしましょう」

石井「やっぱり力強くかなぁ」

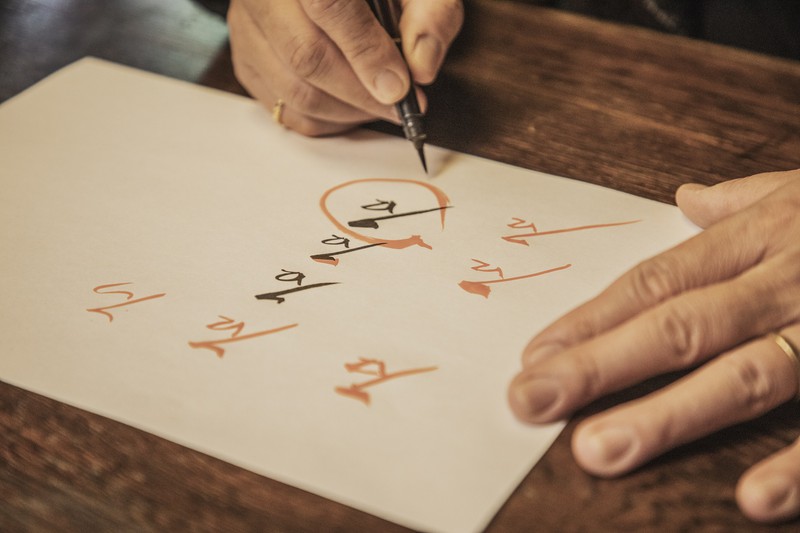

川邊「ただ、選んでもうまく書けない場合もあるので、書きやすい方に変えたりしながらバランスを見てその人の好みの文字を作っていきます。では、書いてみてくださいね」

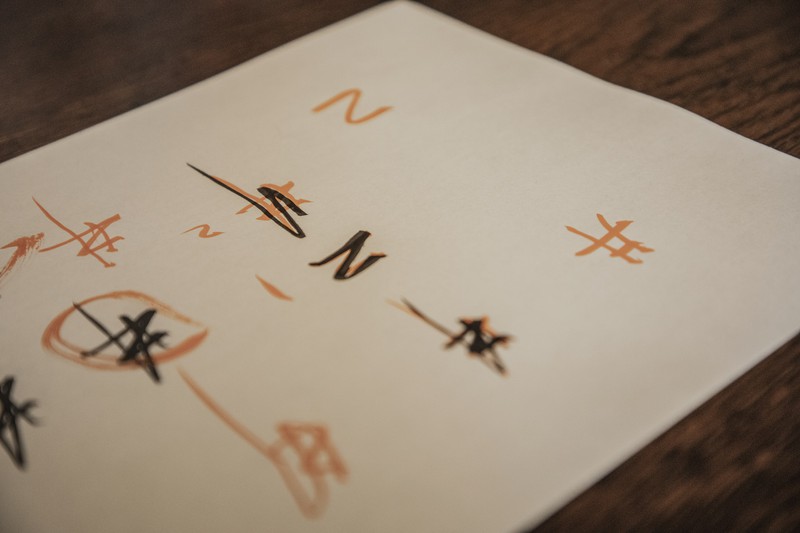

先生のお手本をなぞって書き始める。

川邊「そうです。屋根の中に口をつける意識で」

石井「ふむふむ。センターを揃えるのがポイントなんですね」

田中「いい感じになってきたね」

石井「こうやって書いてみると、意外と普段書かないエレガントな雰囲気の書体がいいですね」

川邊「エレガントですね。では、カンムリは長くはらって最後止めましょう。3回同じ形で書ければ、サインとして完成です。大人の稽古は、疲れちゃうからいっぱい書いちゃだめ(笑)。それよりも意識の方が大切で、“石”の位置がどこにきているか、という全体のバランスを見て書くようにしましょう」

田中「気分転換になるよね。無心になれるからビジネスマンにはぴったりだと思うよ」

川邊「では最後にもう一回書いてみましょう。出だしを太く、長くはらう。で、口は上の方に書く。いいですね! カッコこいい! では、次は井の字に行きましょう!」

【ポイント】

■初めは行書からスタートする!

■まずは先生のお手本をなぞることからスタート

■自分の好みと書きやすさのバランスを見ながらデザインを決める

■3回同じ形に書けたらサインにできる

芳名帳は意外と横書きが多い!

石井「うお~大人って感じですね」

川邊「あと2回書いてみて。井の字もすごく綺麗に書けてますね。完璧ですよ!」

田中「では、最後にひろし!」

石井「続けて書くのがいいですかね」

川邊「羊の字はどうしますか?」

石井「こっちも続けて書きたいです」

田中「ほら、こんな短時間で行書のサインができちゃったよ」

石井「なんか、信じられない……!」

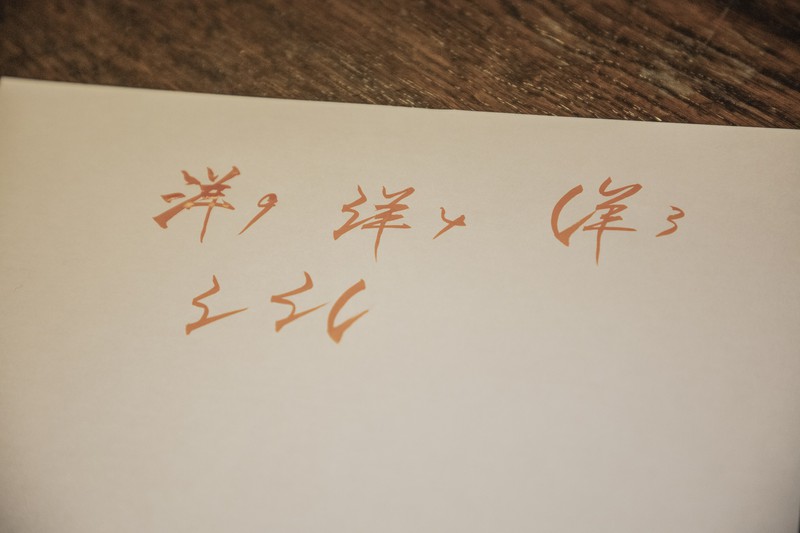

川邊「あと最近は横書きの芳名帳がすごく増えてきているから、普段は横書きも練習してもらうんですよ」

石井「じゃあ、横書きも書いてみます」

と言って横書きに挑戦。

田中「横書きもなかなか難しいよね〜」

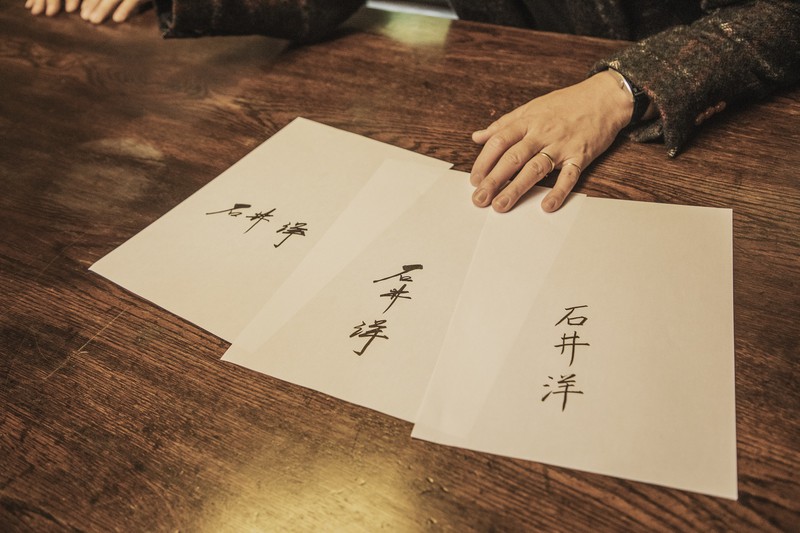

川邊「これ、見てください。ビフォーアフターですよ」

石井「最初に書いた字(右端)が、すごい子供っぽく見える〜(笑)」

田中「これ、ちゃんと復習しないと忘れちゃうからね(笑)。iPhoneで写真撮っておいて、家でイメトレするといいよ」

川邊「そうですね、今日の夜もう一度書いてみると覚えますよ」

【ポイント】

■縦書き、横書き、両方マスターすべし!

■レッスンした夜、しっかりサインのデザインを復習する

いよいよ、芳名帳に挑戦!

石井「うわ! 縦書きの芳名帳……俺、苦手なんだよな〜」

田中「大丈夫! カッコ良く書けるようになるから(笑)」

石井「この辺りからですかね」

田中「いいじゃない! まだ30分も経ってないのに、もう芳名帳マスターしてるね」

川邊「あとは書いている時の立ち姿が意外と見られているから注意して欲しいんです」

田中「めっちゃ顔近づけて書くと、カッコ悪いよね」

川邊「なるべく芳名帳から目を離して、背骨を伸ばして書きます。まっすぐな姿勢で書くと、名前全体のバランスにも目を配れるようになります」

川邊「はみ出してもいいですよ。2行分使ったり、ページ全部使っちゃう人もいるくらい(笑)」

石井「え〜! 豪快な(笑)」

田中「石井くん、仕事柄展示会とか多いでしょ? 芳名帳にこの行書のサインで書いたら、後の人がLEONの編集長ってすんごい貫禄ある人なんだなって思うよね」

石井「インパクト半端ないっすね(笑)」

熨斗(のし)袋にメッセージも書いてみよう

石井「熨斗袋か〜! よし。縦書きで石井洋、と。なんか、自信ついてきた気がする」

石井「ふむふむ。じゃ、『こころのこり』、なんちゃって(笑)」

川邊「キャ〜! いいじゃないですか! お手本書きますから真似てみて」

田中「いいじゃない。うまいよ石井くん」

石井「よいしょ、よいしょ。『こころのこり』って、こんなにたくさん書いたの初めて(笑)」

田中「サインはせっかくだから忘れないように今夜しっかり復習してね〜」

石井「はい! なんか、かなりモテる気がしてきた(笑)。ありがとうございました!」

【ポイント】

■芳名帳は下半分のスペースに書くと収まりが良い

■書く時の姿勢に気をつけること

■芳名帳は枠からはみ出しても良い

■熨斗袋には気の利いたメッセージをひと言添えるとモテる?

田中康嗣

「和塾」代表理事。大手広告代理店のコピーライターとして、数々の広告やブランディングに携わった後、和の魅力に目覚め、2004年にNPO法人「和塾」を設立。日本の伝統文化や芸術の発展的継承に寄与する様々な事業を行う。

豊穣で洗練された日本文化の中から、選りすぐりの最高峰の和文化体験を提供するのが和塾です。人間国宝など最高峰の講師陣を迎えた多様なお稽古を開催、また京都での国宝見学や四国での歌舞伎観劇などの塾生ツアー等、様々な催事を会員限定で実施しています。和塾でのブランド体験は、いかなるジャンルであれ、その位置づけは、常に「正統・本流・本格・本物」であり、そのレベルは、「高級で特別で一流」の存在。常に貴重で他に類のない得難い体験を提供します。

■和塾HP

URL/http://www.wajuku.jp/

■最高峰の和文化体験のご案内・お申込みはこちら

URL/http://www.wajuku.jp/index.php/archives/11089

■和塾が取り組む支援事業はこちら

URL/http://www.wajuku.jp/index.php/archives/11116

■「日本雅藝倶楽部」

1995年に設立した日本雅藝倶楽部では、経営者が感性を研ぎ澄ます独特のプログラムを展開。茶道、華道、香道を単体の芸道として極めるのではなく、それぞれの中に共通する日本文化の根拠を見つめ、総合的に理解し体感することを目指す。感性を磨き、季節ごとの風習、美への意識を学び、日本文化の精神性をもって、今の自分に生かす会員制の会。

●川邊りえこ(かわべ・りえこ)

美術家、書道家。神奈川県生まれ。幼少より日本の伝統芸能全般を学ぶ。書は3歳よりはじめ、「日本の美の本質は総体にある」というコンセプトを元に1995年に会員制倶楽部「日本雅藝倶楽部」を設立。1999年京都支部設立。1998年日本の素材を現代に生かす「にっぽんや工房」をオープン。2004年には雅藝日本文化交流基金を設立。各国でのワークショップや奨学生を受け入れ、日本の美を感受する「感性」を伝えている。2018年、100年後も残る日本文化の精神論を英語のシリーズ本で発行していく雅藝日本文化協会を立ち上げる。