2020.06.28

似て非なる戦略と今も生きる創業者の信念

ランボルギーニがフェラーリに肉薄できた理由

2019年、ライバルであるフェラーリに肉薄する販売台数を記録したランボルギーニ。SUV「ウルス」を核とし、フェラーリとはまったく異なる戦略で多くのスポーツカーマニアの心を掴んだ、その躍進の秘密とは?

- CREDIT :

文/越湖信一(PRコンサルタント、EKKO PROJECT代表)

中でも、ウルスの販売台数が全体の半分以上を占めているところに注目したい。ランボルギーニがライバルであるフェラーリと異なったスタンスをとっているのは、このSUVに対する戦略だ。

頑ななフェラーリ、柔軟なランボルギーニ

一方、ランボルギーニもスポーツカーとしてのDNAにこだわりを持ってはいるものの、フェラーリよりは柔軟性があった。

さらに1970年代にさかのぼれば、ミリタリービークルを起源とする大排気量の豪華SUV「LM」シリーズをラインナップに入れていたぐらいだ。

フォルクスワーゲングループ(アウディ傘下)に属するランボルギーニには、SUVの開発にまつわる十分なリソースが存在する。グループ内にはポルシェやベントレーをはじめとするハイパフォーマンスSUVの先輩たちがすでにたくさん存在した。そんなワケで、その技術やコンポーネンツを最大限に活用し、ランボルギーニならではの個性的SUVを開発することができたのだ。

これはフェラーリにとって大きなハンディだ。なにせ、4ドアモデルをこの70数年に及ぶフェラーリの歴史の中で一度も作ったことがない。現場は相当に難航しているようなのだ。

つまりランボルギーニは、販売数量ではフェラーリをかなりの勢いで追い上げているが、両者の商品戦略は大きく異なっている。

フェラーリは12気筒系においてはハイパフォーマンスに徹した「812系」、そしてリアシートを持つ「GTC Lusso」。8気筒系では「F8」系、「SF90ストラダーレ」、そして「ローマ」、「ポルトフィーノ」、「GTC LussoT」というバリエーションに富んだ展開を行っている。

しかし、ランボルギーニはSUVを持ってはいるものの、12気筒のアヴェンタドール系と10気筒のウラカン系というシンプルな構成だ。

スポーツカーには“希少性”が重要だ

このハイパフォーマンスカー・マーケットにおいて、希少性の維持こそが何よりも重要なのは間違いない。長い歴史と神話を持つフェラーリに数量で対抗し、真っ向から勝負することが得策ではないことを彼らは十分に理解している。

そもそもランボルギーニは1999年当時、年間生産数量がわずか264台という少量生産メーカーであった。同年にはアウディ傘下となり、マネジメントから製造に至るまで徹底的なリストラクチャーが行われ、ブランディングを再構築する長期的プロジェクトがスタートしていた。つまり、現在のような体制が整ったのは、ここ10年ほどのことなのだ。

フェラーリの創業は1947年ではあるが、その神話の主であるエンツォ・フェラーリが自らのワークス・チーム“スクーデリア・フェラーリ”を設立したのは1929年のことであり、昨年その創立90周年が祝われている。モータースポーツ界においては長い歴史を持っているわけだ。

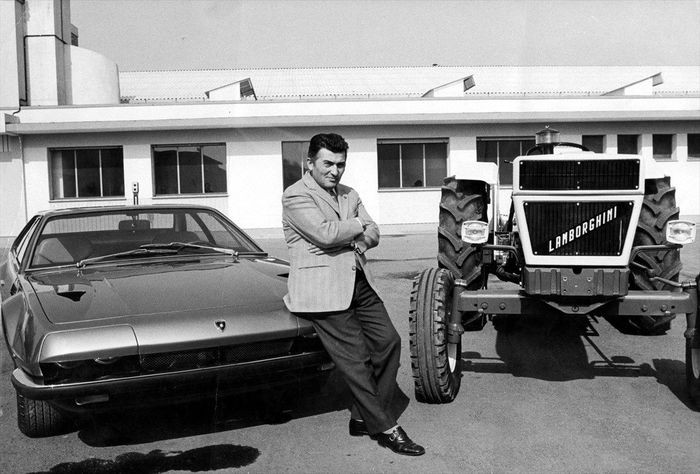

ランボルギーニは、創業が1963年という世界の自動車メーカーの中でも若い会社だ。アウトモビリ・ランボルギーニ社の創業者フェルッチオ・ランボルギーニは、モータースポーツ愛好家ではあったが、トラクター事業の大成功で財をなした人物である。

フェラーリの市販モデルを乗りまわしていたフェルッチオは、その構造上の問題や品質について思いをめぐらし、辛口の評価をした。それは工業製品を作りビジネスを展開していた人物にとって、当然のことであったかもしれない。

そして、うまくやればハイパフォーマンスカー作りがビジネスとして悪くない、と考えはじめるのは時間の問題であった。目の前には、ベンチマークとしてフェラーリという大物が存在するのだから、そこに革新的な技術と、工業製品としての品質“改善”を持ち込めば……。

ブランディングとマーケティングの妙

彼は富裕層顧客が何を求めているかをよく研究した。あるときはその世界の中へ自ら入り込み、その答えを体でつかんでいった。そんな中で生まれたのが名車「ミウラ」だ。

そういった背景もあり、フェルッチオは当地のスポーツカー・メーカーの他、オーナーたちとも少し違ったメンタリティを持っていた。

ランボルギーニが自動車事業に参入した1960年代初頭、フェラーリやマセラティといったスポーツカー・メーカーは、プロデューサー的な存在としてモノ作りをコントロールしていた。

周辺の名人芸を持ってモノ作りを行う工房を上手く使い、1台ずつ車両を製造していた。顧客から発注に応じて、それら工房にシャーシ、ボディ、エンジン構成パーツを発注し、自らの工場で組み立てる。その工場は、さほど大きな規模ではなく、会社の創成期から大きく変わっていなかった。

一方、トラクターや数々の大量生産を前提とする工業製品を手がけたフェルッチオは、スポーツカーも近代的な工業製品であるべきと考えた。

そして後発の利を生かし、効率的な製造工程を可能とする大型の工場を一から建築し、最新鋭の工作機器や計測マシンを導入した。使用するコンポーネンツの精度を高め、品質のバラツキをなくすため、エンジンやギアボックスなど、多くの部品を内製化し、社内で製造工程を極力完結させることとしたのだ。

内製化は危機をも乗り越える力に

そういった製造工程をとることによって、ランボルギーニは誕生したばかりのメーカーとしては異例のスピードでいくつものニューモデルを開発。苦労しながらも、品質の安定化を実現していったのだ。そしてそのメリットは、それだけにとどまらなかった。

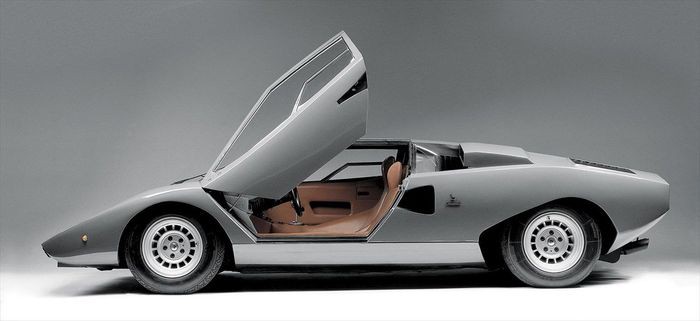

ランボルギーニでは、今も当時の画期的なエンジンとギアボックスの配置やスタイリングコンセプトが、ぶれることなく受け継がれている。革新的であり、未来的であるというランボルギーニのDNA、そしてフェルッチオの思いを引き継いだユニークなマーケティング思想が、今もランボルギーニには生き続けているのだ。

ランボルギーニの工場見学に参加し、組み立てラインへと足を踏み入れるならば、スタッフが足下にある煉瓦を指さしてこう説明してくれる。「貴方が踏んでいるこの工場の床は、ランボルギーニ社が創立された1963年のままです。当時も今も変わらず最新鋭のアッセンブリーラインがここで稼働しているのです」と。

当時から残る煉瓦の床。プレートには「1963 original flooring」と書かれている(筆者撮影)

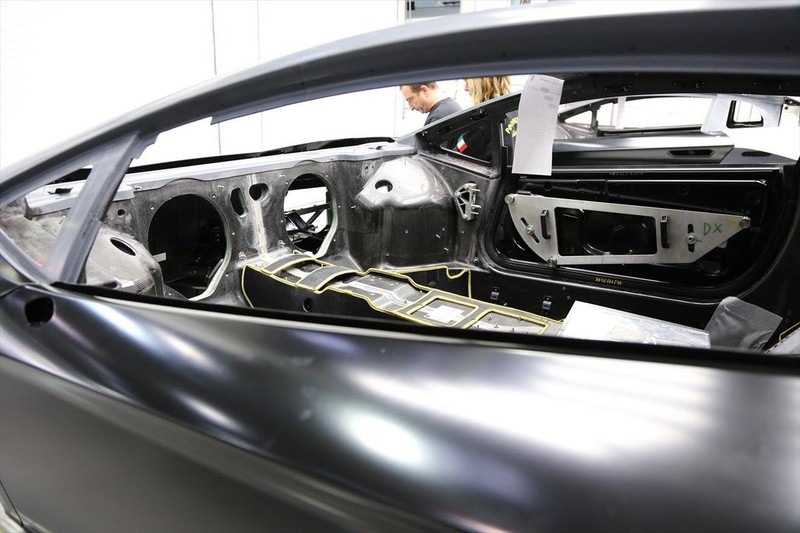

10気筒エンジンを搭載するウラカンの組み立て工程は、12気筒のそれとは少し異なる。エンジンやボディなど、多くのコンポーネントはドイツのアウディグループのファクトリーから届けられ、このラインで組み立てられるのだ。

ある程度の量産が要求されるウラカンにおいては、生産の効率化が重要なファクターとなる。ランボルギーニは、そこをアウディグループとしてのリソース活用で解決する手法をとった。少ない人数によって高品質かつスピーディに製造する秘密である。

サンタアガタで作られることの意味

この本社の敷地内に管理・営業部門から開発部門、製造部門、そして品質管理部門まですべてが集約され、約1800名の従業員がここで働く。

このように、どのモデルにおいても製造工程の効率化のために万全の手法を彼らはとっている。しかし、クルマを組み立てるのは、あくまでの熟練した職工の手であることは変わりない。

そして、ここサンタアガタの歴史的な工場ですべてのモデルが組み立てられ、顧客の手元に渡るということが、ランボルギーニを名乗るうえで何よりも重要なのだ。創始者であるフェルッチオの神話を至る所に感じながら……。