2020.05.31

1964年、東京オリンピック前夜はクルマ天国だった

1964年の東京オリンピックは、日本経済を大きく前進させるきっかけになった。同時に、日本の自動車産業も「イケイケ」状態をもたらしたそう。いまからするとかなり羨ましい、当時のクルマ好きたちの暮らしっぷりを回想します。

BY :

- CREDIT :

文/岡崎宏司(自動車ジャーナリスト) イラスト/溝呂木 陽

岡崎宏司の「クルマ備忘録」連載 第135回

1964年、東京五輪当時の思い出

クルマを改造したり、ジムカーナやヒルクライムに出たり、ラリーに参戦したり、鈴鹿へ走りに行ったり、、そんな日々を重ねた。

でも、たいていは家内(大学1年で付き合い始め、3年で結婚)も一緒だったし、クルマがすべて、、といったことはなかった。

結婚当初は、千駄ヶ谷にあった家内の親の家に同居させてもらった(義兄夫婦も同居)が、地の利のよさと、周りの路上にクルマが停めやすかったためか、いつのまにかクルマ仲間の溜まり場に、、。

兄と僕の仲間が連日連夜遊びに来ることになったのだが、それはそれは賑やかだった。

まだ路上駐車できた時代だったので、わが家の前の道路には、スポーツカーや改造車が連日ズラリと並んだ。今、考えると、異様な光景だったと思う。

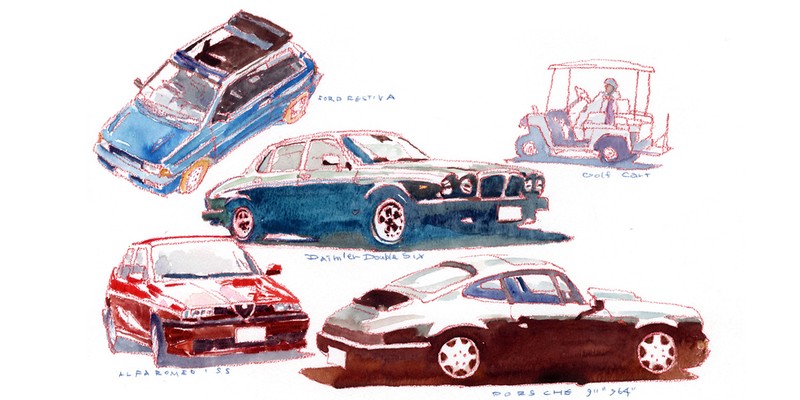

ちなみに、どんなクルマが集まっていたのかというと、、ポルシェ356(2000GSもあった)、トライアンフTR3/TR4、オースチンヒーレー3000、ロータス・エラン、ミニクーパーS、MGA&B、ホンダS600、、といったところ。われわれのグループでは異色というか、少し浮いた存在だったが、バンデンプラ・プリンセス 4 リッターも常連だった。

舷窓トップのサンダーバードをもつ友人とも親しかったのだが、彼以外は欧州車好きばかりだったせいか、みんなとはあまり馴染めず、夜の集いの仲間にはならなかった。

一般的には無名だが、出るところへ出れば泣く子も黙るような大物もいた。そんな人物でも、わが家に来ると単なるクルマ好きのオッさん。クルマ論争では、われわれ若造に常に押し込まれっぱなしだった。

でも、ご本人は、そんな雰囲気が心地よかったようで、仕事のストレスが溜まると、わが家へ駆け込んできていたようだ。

クルマ好きの集まりとはいってもまさに玉石混交。クルマ1台を簡単にバラして組んで、、といった腕の持ち主もいれば、プラグ交換しかできない人もいた。

日本を代表するようなドライバーもいれば、「今日もご無事でなによりです!」と、声をかけたくなるようなドライバーもいた。

でも、そんな人たちが和気相合でクルマの話しを楽しんでいる。笑い声が絶えない。クルマって不思議なものだなぁ、と、よく思ったものだ。

ちなみに、こんなことをしていた時期は、ちょうど前回の東京オリンピックに重なっている。1964年前後ということだ。

わが家は千駄ヶ谷駅から徒歩3分といった場所にあり、国立競技場も直近だった。

なので、オリンピックを期に周りの環境が大整備された。代表的なものが青山通り。オリンピック前年に工事が終わり、それまで22mだった道路幅は40mにまで拡幅された。

気の利いたレストランや、ファッション系ショップ等も次々にオープン。

青山通りと代々木/千駄ヶ谷周辺の五輪関係施設とを結ぶ道路も整備され、わが家の周りは「まるでLA!」のように幅広い道路で囲まれた。

神宮外苑を含めて、心地よくクルマを走らせられるエリアとして、素晴らしい環境が整えられたということだ。

当時、MGA、MGBとオープンモデルを立て続けに買ったのも、そんな環境が影響していいたのかもしれない。たぶん、そうだ。

首都高速1号線(江戸橋ー羽田)と4号線(江戸橋ー代々木初台)が、東京五輪の輸送の大動脈になったのは知っての通りだが、わが家から4号線外苑ICまでは2分ほどの距離。

なので、仲間のクルマに乗りたくなったりしたら、コースの選択は自由自在。

ほんのチョイ乗りなら神宮外苑1周コース。少し飛ばしたかったら首都高に乗ればいい。

しっかり走り込みたかったら羽田空港まで行き、クルマのいない将来の駐車場予定地で、ジムカーナ張りの走りをトライすればいい。

当時の首都高は、今のような渋滞などまったくなかったし、走り屋にとっては「身近な天国」といった存在だった。

といったように、クルマ好きにとっては最高に恵まれた環境で日々を過ごしていた僕だが、それは大学を卒業して、自動車ジャーナリストの道を選んだ導火線にもなった。

そして、卒業と共にフジテレビへの入社も内定していた。が、どうしても自動車との関わりをより太く深くしたいとの思いが強く、小さな自動車雑誌社に入った。

そして、なんと、入社翌月には「スポーツカー特集」をそっくり任されることになる。ほとんど取材しなくても、日頃、僕の周りに集まっているスポーツカーのことを書けば、特集1本くらいはゆうゆう書けたからだ。

若くして、すでに多くの貴重なクルマに触れられていた環境は、僕の選んだ仕事で、当然大きなアドバンテージになった。

元々もの書き(放送作家)を目指していたのだから、書くこともまったく苦にならない。入社早々から多くのページを担当し、多くの原稿を書いたが、僕には楽しいことだった。

バイク時代から鍛えた走りも役に立った。

大好きなクルマに乗って、走って、エンジニアやデザイナーの話しを聞いて、インプレッションを書いて、、ハッピーな日々だった。

1964年の東京オリンピックは、日本経済を大きく前進させるきっかけになった。同時に、日本の自動車産業も「イケイケ」状態になり、並行して自動車メディアの需要も急拡大していった。自動車専門誌だけでなく、一般紙も多くの自動車記事を掲載するようになった。

僕は1964年に自動車雑誌社に入り、1967年にフリーランスになったが、予想をはるかに超える仕事が殺到した。

2020東京オリンピックは窮地に立たされている。1964東京オリンピックが、日本に大きな前進をもたらしたことを身を以て体験しているだけに、今の状況は残念でならない。

でも、この窮地を跳ね返せたら(それには、たぶん幸運にも恵まれることが欠かせないだろうが)、東京は、日本はさらに強くなる。

夢と希望が一気に膨らんだ56年前のあれこれを思い出しながら、幸運を祈るばかりだ。

● 岡崎宏司 / 自動車ジャーナリスト

1940年生まれ。本名は「ひろし」だが、ペンネームは「こうじ」と読む。青山学院大学を経て、日本大学芸術学部放送学科卒業。放送作家を志すも好きな自動車から離れられず自動車ジャーナリストに。メーカーの車両開発やデザイン等のアドバイザー、省庁の各種委員を歴任。自動車ジャーナリストの岡崎五朗氏は長男。