2017.08.10

真夏の夜には「怪談落語」で、彼女と一緒に背筋冷~んやり

日本では昔から暑い夏には怪談落語を聞いて涼をとるという風流な楽しみ方があります。そこで怪談噺の産みの親である初代・三遊亭圓朝の代表的な作品とその楽しみ方をご紹介。

- CREDIT :

文/小槌 裕子

とはいえ大人のオトコとしては、彼女と遊園地のお化け屋敷で絶叫するわけにもいきません。そこで、ここはひとつ風流に、江戸の趣を残す怪談落語で背筋を冷やっとさせてみましょうというご提案です。

幕末明治の名人、三遊亭圓朝のオススメ怪談3選

落語自体は江戸時代の初期に生まれたものですが、怪談噺は江戸末期から明治初期にかけて活躍し、名人と言われた初代・三遊亭圓朝がいくつもの新作を披露して大人気となり、それらを中心に現代まで継承されているという歴史があります。

圓朝の怪談噺は今もそれぞれが高い人気を誇りますが、なかでもオススメなのが以下の3本。

『真景累ヶ淵(しんけい かさねがふち)』

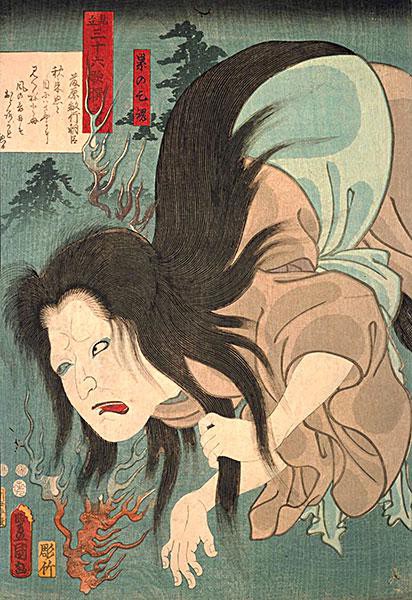

中に登場する「お累(るい)」は有名な「四谷怪談」のお岩、「番町皿屋敷」のお菊と共に、江戸3大幽霊と言われています。

『牡丹灯籠(ぼたんどうろう)』

浪人の萩原新三郎はふとしたきっかけでお露という女と知り合います。お露は夜ごと牡丹燈籠を提げカロンコロンと下駄を鳴らして新三郎のもとに通ってきます。しかし、それは恋い焦がれた男と添い遂げられず自死したお露の亡霊だったのです……。

お露が入れないようにお札を貼る、このお札というモチーフはチャイニーズホラーでもおなじみ。実は牡丹灯籠の原作は中国の怪奇譚なのです。こちらも原作は長編なので、人気落語家の柳家喬太郎は全編を2日かけて公演しています(現在、公演は未定)。

『死神』

この噺は、グリム童話やイタリアの歌劇を翻訳して、日本風にアレンジした作品といわれています。尺が短いこともあって、多くの噺家が演じ、その“サゲ(落ち)”も色々と作り替えられて八五郎の運命も噺家によってさまざま。

立川志の輔は、ひねりの利いた「作戦は成功するが八五郎は死ぬパターン」。他に「成功して復活するパターン」「失敗するが生きているパターン」などもあり、自分の好みの結末を探すというのもこの噺ならではの妙味です。

鬼気迫る怪談は生の迫力で楽しむのが一番。ぜひ、寄席に出かけて背筋がゾーッとする体験をしてみていただきたいところですが、人気の噺家さんはチケットも争奪戦。早めのスタートが肝心です。

もし、入手が叶わない場合には、CDやDVDなどで名人の噺が残っているものも多いので、お家デートで名演を楽しむのも一興ですよ。

毎年8月開催、全生庵の「谷中圓朝まつり」もオススメ

暑い最中ではありますが、だからこそ、日本の夏の風情を味わいに、ぜひ足を運んでみてください。

◆ 谷中圓朝まつり2018

●圓朝寄席

日時/2018年8月18日(土) 18:00より予定

主催/下谷観光連盟、圓朝まつり実行委員会

お問い合わせ/☎03-3821-3922

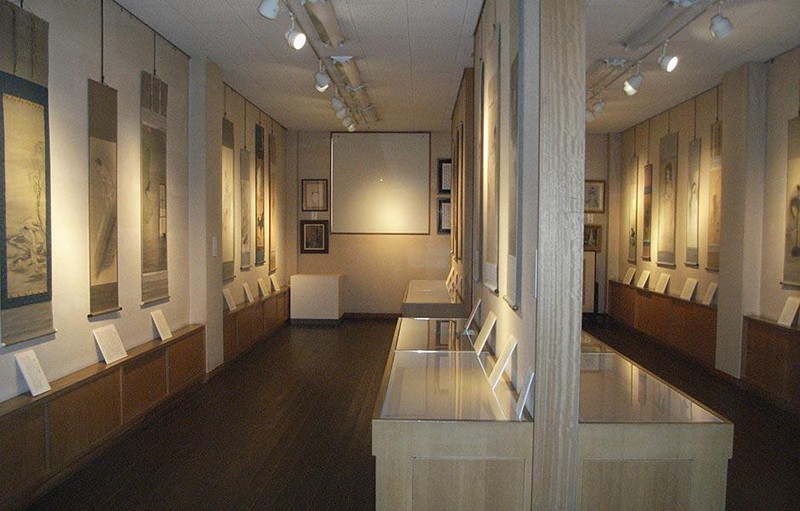

●三遊亭圓朝コレクション幽霊画展

*円山応挙、川上冬崖、伊東晴雨、尾形月耕など掛け軸約50幅を公開

場所/全生庵(東京都台東区谷中5-4-7)

日程/2018年8月31日まで

時間/10:00~17:00

拝観料/500円

お問い合わせ/☎03-3821-4715