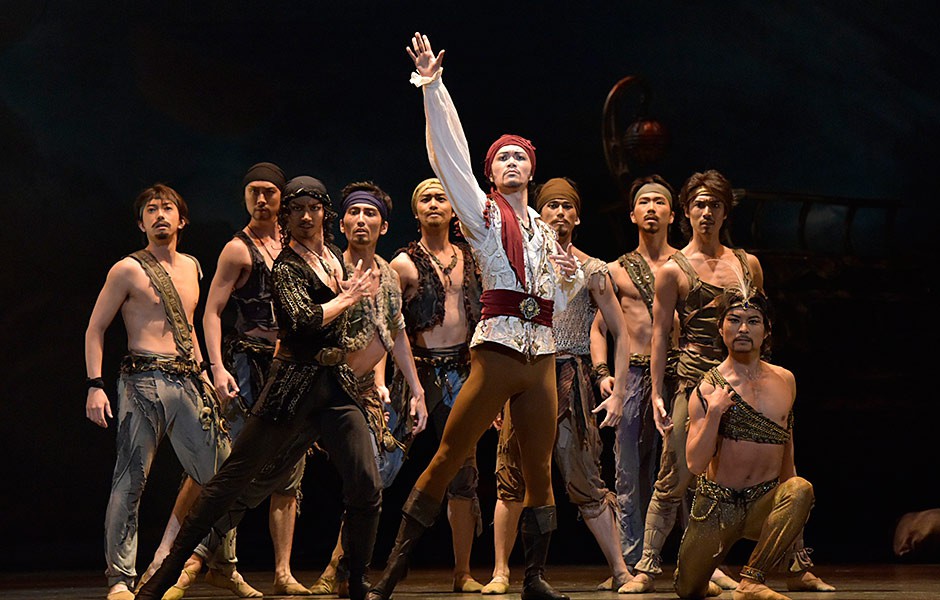

先日、縁あって熊川哲也さんの主宰するKバレエカンパニーの公演「海賊」を鑑賞してきました。「海賊」は埋もれていた古典の名作を熊川さんが発掘して10年前に全幕上演、以来、Kバレエの代名詞ともいえる作品です。

以前は熊川さん自身が踊っていましたが、今は芸術監督として制作の総責任者を務めています。

まずはダンサーたちの踊りのクオリティの高さ。迷いなく伸びきった長い手足の美しさ、ジャンプの高さ、回転の正確さやスピード、指先まで神経の行き届いた繊細な表現など、どれをとっても(素人目にも)レベルの高さは歴然です。

さらに豪華な舞台美術、凝った衣装、専属のオーケストラが奏でる壮麗にして親しみやすい音楽の数々。それらすべてが高い水準で組み合わされ、まさに総合芸術としてのバレエの魅力にどっぷりとハマった2時間半でした。

特にこの「海賊」では男性ダンサーのダイナミックな踊りが見どころです。ジャンプしたダンサーの引き締まったお尻の筋肉には思わず見惚れてしまいます(いや、変な意味ではなく)。かつて極真空手の創始者、大山倍達氏は「バレリーナとはケンカするな」と言っていたそうですが、その言葉の意味がわかるというものです。

強靭な下半身とリズム感、体軸がブレないバランス感覚の良さは、実は空手にも共通する要素なのだとか。この肉体を作るのにどれだけの汗と涙(?)があったのかを思うと、バレエがなんと贅沢なエンタテインメントかと改めて感慨深いものがあります。

バレエ公演には莫大なお金がかかります。欧米では、そこに国や自治体、多くの企業から潤沢な予算が流れ込んでいます。けれども日本はそうではありません。

せっかく厳しい稽古を積んでプロレベルの技術を習得しても、ダンサーたちがそれを披露してお金を稼げる場が、まだまだ少ないのです。

日本では80年代から小さい女の子がバレエ教室に通うのがブームになり、今ではピアノや水泳と共に当たり前の習い事のひとつになっています。すそ野は十分に広がっているはずなのに、バレエは決して身近なエンタテインメントとはなっていません。

ヨーロッパでは人々は映画を観るような感覚で、日常的にバレエ鑑賞を楽しんでいます。どうしたら、バレエがもっと身近なものになるのか?

それが日本のバレエの大きな課題なのです。

不世出の天才バレエダンサーである熊川さんは、今や演出家としてもプロデューサーとしても世界で評価される素晴らしい仕事をしています。

彼のような強い意志と影響力を持つリーダー抜きに、バレエ人気が広がっていくことはありえません。

彼自身とその作品を通じて、少しでも多くの人がバレエに興味を持つことで、プロとして暮らしていけるダンサーが増えていくのです。

せめて我々に出来るのは、気になる彼女を誘ってバレエ公演を観に行くこと。その後は美味しい食事でもして、ダンサーたちを想って乾杯しましょうか。バレエの嫌いな女子はいません。まずは彼女とふたりでその魅力を体感していただきたいと思います。

ちなみに私が観た「海賊」は本日10日の大阪と17日の香川で終了ですが、6月23日~25日には東京文化会館で「ジゼル」が。秋には、熊川さんの渾身の新作バレエ「クレオパトラ」の上演も決まっています。熊川さんが一から作り上げる注目の新作バレエは予期せぬ感動がたくさん詰まっているはず。ぜひご覧いただければと思います。

詳しくはこちらへ。

おまけ

バレエダンサーの強靭で美しい肉体を鑑賞したのちに、わが身の突き出た腹を眺めると、今更ながら大きなショックを受けるものです。しかし、ため息をつくだけでなく、これを「気づき」と捉えて次に続けるのが賢いオヤジというもの。そこでオススメなのが「バレトン」というエクササイズです。

「バレトン」は「バレエ」+「トン」(=身体の筋肉を整えるという意味の造語)の意味で、10年ほど前にニューヨークのバレエダンサーによってつくられたエクササイズプログラム。彼の地で大ブレイクし、それが日本にも伝わって、今では全国にバレトンが習えるスタジオがあります。

さすがにオヤジのバレエ教室通いはハードルが高いですが、「バレトン」なら男女・年齢問わず参加できるので、彼女と一緒に通うなんてことも可能です。お近くのバレトンスタジオを、ぜひ検索してみてくださいませ。