2020.07.12

ダラーラとスタンツァーニによる革新と美

ランボルギーニ「ミウラ」が今も絶賛される理由

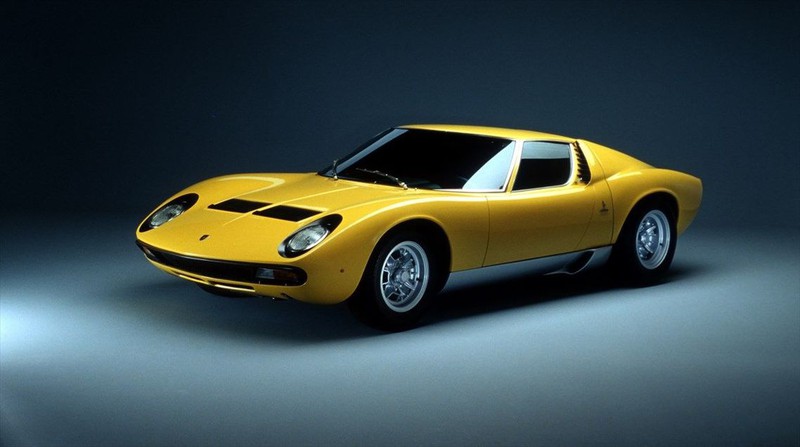

1966年の発表とともに、世界中で大人気となり、スーパーカーの象徴として今も語り継がれる伝説のクルマ、ランボルギーニ「ミウラ」。その革新的なエンジン機構と、人々を魅了した美しいスタイリング誕生の秘密とは。

- CREDIT :

文/越湖信一(PRコンサルタント、EKKO PROJECT代表)

フランク・シナトラ、グレース・ケリー、そしてイランのパーレビ国王といった世界のセレブリティたちがこぞって手に入れたのだ。イタリアではバールからアパレル・ショップまで、さまざまな店舗にミウラの名前を付けることが大流行だったという。ミウラの存在は社会現象化した。

その神通力は、生誕50年を過ぎた現在でも健在だ。歴史上の名車といえば必ずミウラの名前が挙がるし、オークションにおける落札価格はうなぎ登りで、2億円を超えた記録も残っている。

ミウラがなぜそんなにも絶賛されるのか、その理由を分析していこう。

「打倒フェラーリ」はマーケティング戦略?

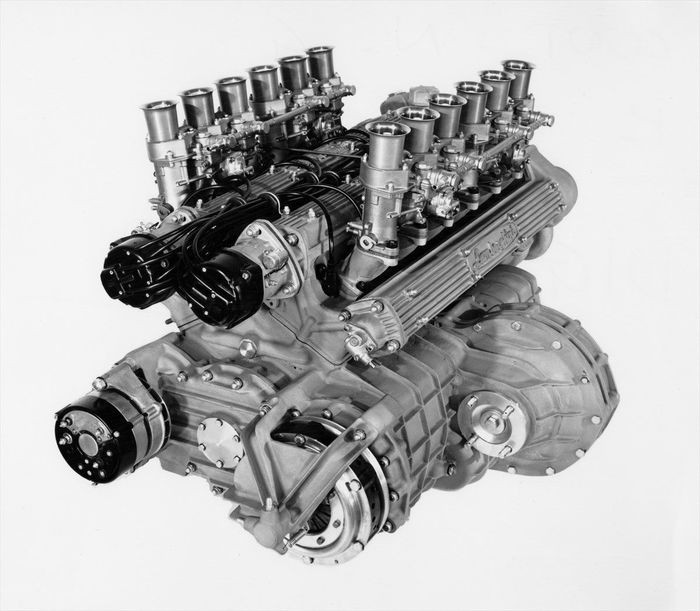

ランボルギーニ「400GT」に搭載されていたV型12気筒 4.0リッターエンジンを横置きに搭載した、当時としては革新的であったミッドマウント・レイアウトの2座スポーツカーの誕生だ。

「ランボルギーニの創始者、フェルッチョ・ランボルギーニがエンツォ・フェラーリに、フェラーリ市販スポーツカーのクオリティに関するクレームを訴えたところ、まったく相手にされなかった。それに対する怒りから打倒フェラーリのためにアウトモビリ・ランボルギーニを立ち上げた」

こんなエピソードをどこかで耳にされたことがあるのではないか。

その真偽のほどはさておき、フェルッチョからのちに経営の全権を任されたエンジニアのパオロ・スタンツァーニはこう語ってくれた。

「このマーケットは、フェラーリを中心に回っていた。だから、生まれたばかりの無名メーカーにとって、王者たるフェラーリとの対比でランボルギーニに興味を持ってもらうことはひとつの戦略だった」と。

イタリアの奇跡とも呼ばれた経済成長と、フェルッチョの型破りなマーケティング戦略により、ランボルギーニは順調に業績を伸しているかのように見えた。しかし、内状は……。

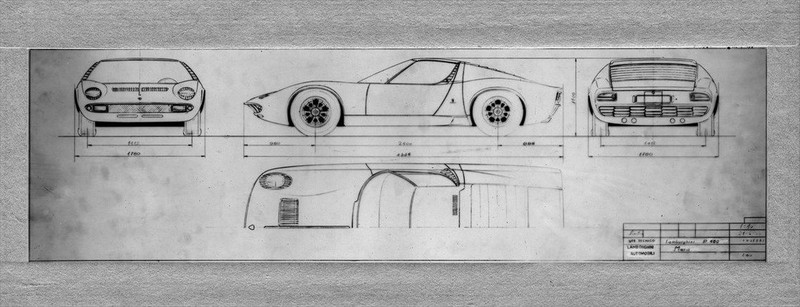

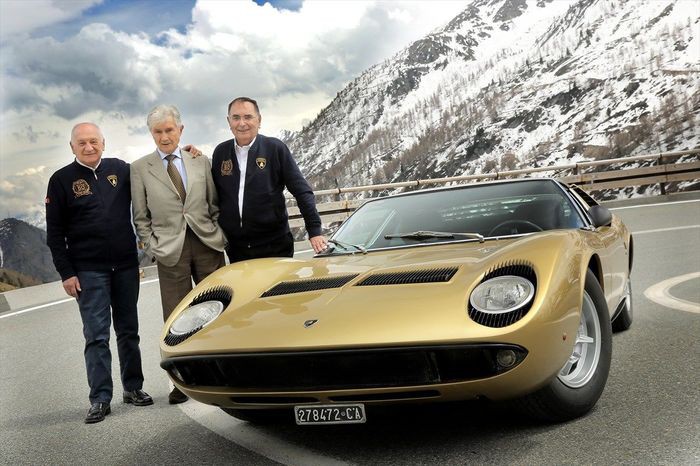

ミウラは、ダラーラとスタンツァーニという2人の若者と、ごく少数のスタッフで開発が行われた。ランボルギーニは「フェラーリに楯突く存在」としてセンセーショナルにデビューしたが、第1号車である「350GT」は、ある意味で地味なクルマであった。

フェラーリを凌ぐ性能と品質を売り物としたが、目指したクルマは実用性を重視したGT(グラントゥーリズモ)であり、マセラティのライバルとなるようなモデルであった。しかも、フェラーリやマセラティとは違って、ランボルギーニは歴史もなければ、ひいきの顧客も少ないメーカーであったから、その“地味な”真面目さはセールスに直結しなかった。

そこで、フェルッチョは2人の若者をたきつけて、新たなチャレンジを決意した。

フォード「GT40」誕生のインパクト

1964年は、スポーツカーの歴史が変わった年でもあった。フォード「GT40」の誕生だ。スポーツカー界は、フェラーリにル・マン24時間レースで戦いを挑んだフォードGT40の話題で持ちきりであった。

「新スポーツモデル(=未来のミウラ)はミッドマウントエンジンで決まりだ。フォードがV8ならばランボルギーニはV12でいこう。レースカーよりも革新的なロードカーが、このクルマのコンセプトだ、と方向性はすぐに定まった」とスタンツァーニは語る。

そう、この革新性こそが、ミウラが絶賛される第1の理由である。

このミウラは、チーフエンジニアであったダラーラのモデナ地区における多彩な経験から生まれたと言ってよいであろう。

彼は大学卒業後、フェラーリのエンジニアとなり、続いてマセラティで名車「バードケージ」などのレースカー開発に携わった。そういうキャリアを経て、草創期のランボルギーニへと加わっていたのだ。

新しいことを試みればリスクは高まるし、開発コストも上がる。フェラーリの市販スポーツモデルは、すでに皆が競って欲しがる人気のクルマだったから、なおさらそのポリシーは強固であった。

ダラーラは考えた。フェラーリのアンチたる存在で売るランボルギーニは、それとは真逆で攻めるべきだ。新しい思想を取り入れた革新的、未来的ブランドとなることがランボルギーニの生きる道であると。

だから、迷うことなくミウラにミッドマウントエンジンを採用した。フェラーリがミッドマウントエンジン・モデルをそう簡単には出さないことをわかっていたのだ。

イノベーティブを好むアルフィエーリの影響

アルフィエーリは、スターリング・モスをはじめとする多くのドライバーに愛された「250F」を皮切りに、バードケージ、そしてロードカーである「ギブリ」や「ボーラ」というマセラティの歴代名車の開発を主導した。

彼は何よりもイノベーティブであることを好み、絶えず新しい取り組みに没頭した。そこで、ダラーラが出会ったのは、彼の開発した1.5リッターのコンパクトな横置きV12エンジンであった。

このレイアウトからインスピレーションを得て、彼は全長が長くならざるをえない縦置きではなく、横置きのエンジンレイアウトをミウラに取り入れた。

ボディ製作においても、イタリアの大型スポーツカーとしては未経験であったモノコック化に挑戦した。

当時、ほとんどの大型スポーツカーは、梯子のようなフレームにエンジンを取り付け、そこにボディを載せるという構造だった。しかし、ダラーラは軽量化と高剛性化を両立させるために、レースカーで採用されはじめていた、ボディとフレームが一体となる構造の設計に挑戦した。

そしてミウラが絶賛される理由の2番目は、その美しいスタイリングだ。

それも”ただ美しい”だけでなく、新しいミッドマウントエンジンカーのスタンダードともなる洗練された美であった。

ミウラのボディまわりは、主としてスタンツァーニが担当したが、ランボルギーニはボディの製作において大きな問題を抱えていた。

当時、フェラーリやランボルギーニのような大型スポーツカーメーカーは、カロッツェリア(ボディ製作工房)へとスタイリング開発を依頼し、そこに属するデザイナーたちが、提案を行っていた。そしてそれが決定すると、メーカーはシャーシをカロッツェリアへ送り込んだ。

ボディが載せられインテリアが組み付けられ、メーカーへと送り返されて、クルマは完成した。そのため、このカロッツェリアの選択はとても重要であった。

当初、ランボルギーニはミラノのカロッツェリア・トゥーリングへとその仕事を依頼したのだが、悪いことにトゥーリングはまもなく経営破綻してしまった。スタンツァーニらは、次なるパートナーを見つけなければならなくなった。

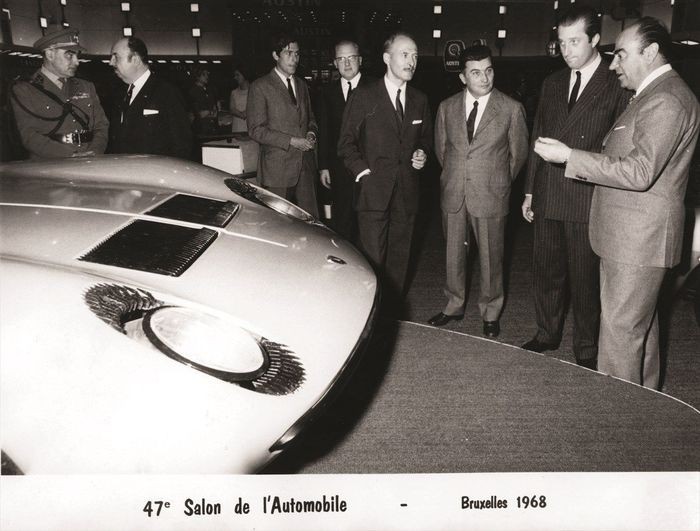

そして翌1965年のトリノショーで初対面となったフェルッチョとヌッチオは、意気投合し、ミウラのデザイン開発が始まった。

ベルトーネとジウジアーロ、そしてガンディーニ

カングーロは、ベルトーネに在籍していたジョルジェット・ジウジアーロの手による作品であり、ミウラをデザインしたマルチェッロ・ガンディーニの作品ではない。ダラーラとスタンツァーニは、ジウジアーロのアイデアに惚れたのではなかったのか、と。

その答えは、こういうことだ。

たとえば、「優雅なピニンファリーナ流」「アバンギャルドなベルトーネ」というような、カロッツェリアの持つ方向性とそのブランドが大きな判断材料となっていた。

つまり、ダラーラとスタンツァーニは、あくまでもベルト-ネの作風を気に入り、オーナーであるヌッチオ・ベルトーネの腕に期待したのだ。

ミウラのデザイン開発が動き出すころ、ジウジアーロはすでにベルトーネを辞しており、後任のガンディーニが腕を振るっていた。ミウラのスタイリングを最終的に完成させたのが、ジウジアーロではなくガンディーニであるのは間違いないであろう。

しかし、このような少し込み入った経緯から、生誕50年を過ぎた今でも、ミウラのスタイリングを生み出したのは誰かという“ミウラ論争”が終わらない。これは、ミウラの美しさが際立っていることの裏返しでもある。

ミウラのスタイリングのテーマは至極オーソドックスであり、古典的レースカーに見ることのできる美の集大成とも言える。

しかし、その魅力はそれだけではない。まだ熟成されていなかったミッドマウントエンジン・スポーツカーのプロポーションや、スタイリングの在り方を確立した点だ。さらにディテールを見るなら、クラシカルな中にも未来的な要素がほどよいバランスで組み込まれてもいる。見事である。

“スーパーカー”に求められるフィロソフィ

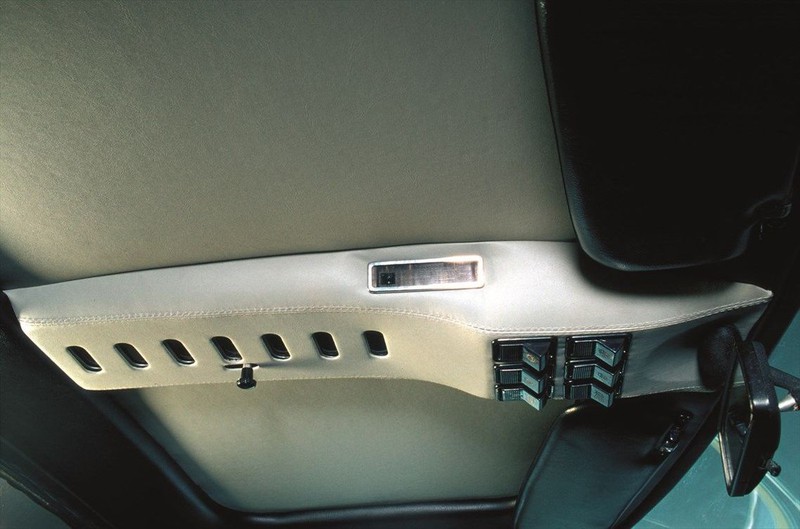

レースカーのように、ただ速く走ればいいというモノではない。エキサイティングな運転を満喫できて、充実感を顧客に与えることが、ミウラにとって重要であった。

また、ここまでミウラに勢いがあったのだから、レース活動にチャレンジしようというプランのひとつもあって不思議ではない。この名車ミウラに関する好奇心は尽きないが、またの機会にこれらの答えを含む続編を書いてみようと思う。